- HOME

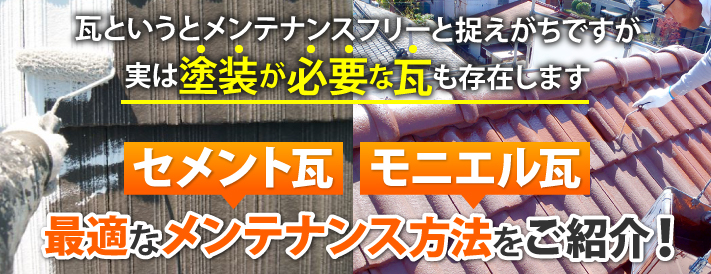

- セメント瓦とモニエル瓦、塗り替えを必要とする瓦の最適なメンテナンス方法

セメント瓦とモニエル瓦、塗り替えを必要とする瓦の最適なメンテナンス方法

最終更新2024年2月13日

セメント瓦とモニエル瓦は、塗装が必要な瓦だとご存知でしょうか?

1980年代から1990年代にかけて国内で広く普及したセメント瓦とモニエル瓦ですが、耐用年数は30年~40年と言われており、2024年現在屋根リフォームの必要性に迫られているという現実があります。

この記事では、セメント瓦、モニエル瓦のメンテナンス方法やリフォーム方法について詳しく解説しています。セメント瓦のメンテナンス、リフォームを検討している方は是非参考になさってください。

1980年代から1990年代にかけて国内で広く普及したセメント瓦とモニエル瓦ですが、耐用年数は30年~40年と言われており、2024年現在屋根リフォームの必要性に迫られているという現実があります。

この記事では、セメント瓦、モニエル瓦のメンテナンス方法やリフォーム方法について詳しく解説しています。セメント瓦のメンテナンス、リフォームを検討している方は是非参考になさってください。

【動画で確認「セメント瓦・モニエル瓦の塗装注意点」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「セメント瓦・モニエル瓦の塗装注意点」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

塗り替えが必要となるのがセメント瓦とモニエル瓦

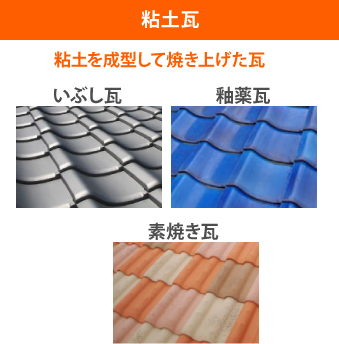

瓦というとほとんどの方は表面に艶がなく黒っぽいいぶし瓦、または表面がガラス質で艶々している釉薬瓦を思い浮かべるのではないでしょうか。これらは粘土瓦と呼ばれ、その名の通り、粘土を成型して焼き上げたものです。前述のいぶし瓦、釉薬瓦の他、表面処理をせず、そのまま焼き上げた素焼き瓦があります。

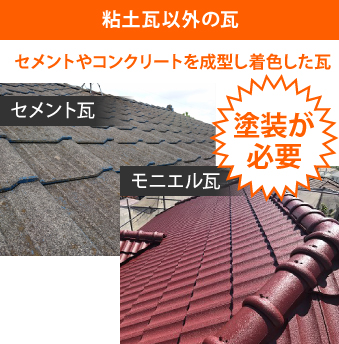

粘土瓦以外にも瓦と呼ばれる屋根材があります。セメントやコンクリートを成型し、着色した瓦です。セメントやコンクリートと同じ素材から作られているため、どちらかというと瓦よりも同じ素材のスレート(カラーベスト・コロニアル)に近い性質を持っています。つまり、「瓦」という文字がついてはいても、実はスレート同様塗装が必要な屋根材なんです。

粘土瓦以外にも瓦と呼ばれる屋根材があります。セメントやコンクリートを成型し、着色した瓦です。セメントやコンクリートと同じ素材から作られているため、どちらかというと瓦よりも同じ素材のスレート(カラーベスト・コロニアル)に近い性質を持っています。つまり、「瓦」という文字がついてはいても、実はスレート同様塗装が必要な屋根材なんです。

塗装をしないとどのようなリスクがあるか?

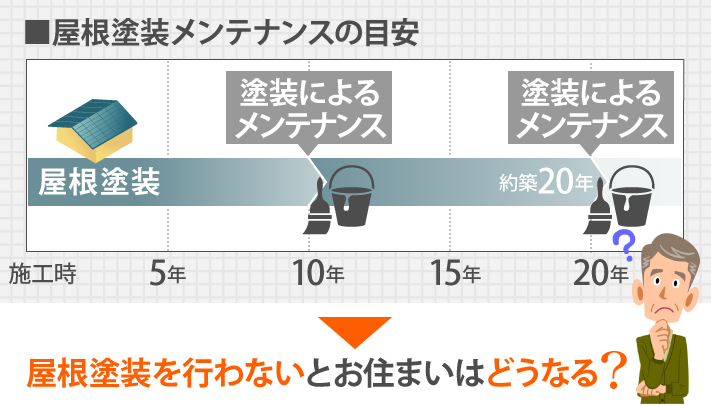

外壁と同じグレードの塗料で塗装をしたとしても耐久年数が短くなるのが屋根塗装です。外壁と比較してもそれだけ過酷な環境下に晒されているのが屋根だということですね。

10年程度に一度は塗装によるメンテナンスを行う必要があるわけですが、それでは屋根塗装を行わないとお住まいはどうなってしまうのでしょうか?

10年程度に一度は塗装によるメンテナンスを行う必要があるわけですが、それでは屋根塗装を行わないとお住まいはどうなってしまうのでしょうか?

それよりも「お住まいの健康を維持する」「ストレスのない生活を送る」うえで非常に重要なのです。そもそもセメント瓦やモニエル瓦は塗装をすることによって、屋根材の防水性が守られているのですが、塗装が剥げてしまう事によって防水性が失われてしまう事になります。結果として屋根材が雨水を吸い込み、屋根材を弱くするだけでなく最終的に雨漏りにまで発展してしまうリスクがあるのです。

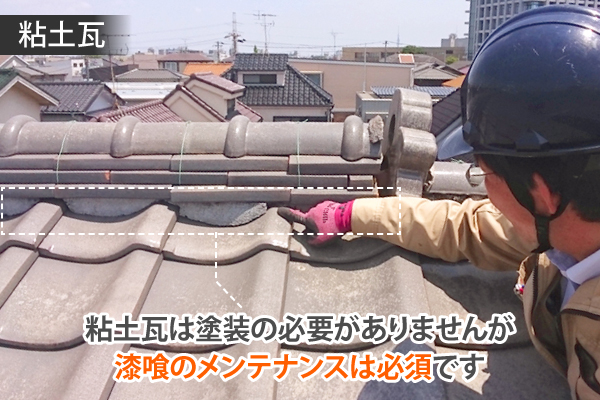

また、形状や屋根への設置方法が瓦とほぼ同じですから、こちらのメンテナンスも必要になってきます。粘土瓦、セメント瓦・モニエル瓦のメンテナンスの知識をまとめてみました。

粘土瓦は塗装の必要はないが、漆喰のメンテナンスは必須

粘土瓦の耐用年数は50年とも100年とも言われ、1400年以上前の瓦が使われている建物もあります。瓦の寿命が尽きる前に防水紙の耐用年数を迎えてしまうため、それを交換するために屋根の葺き直しをすることもあります。

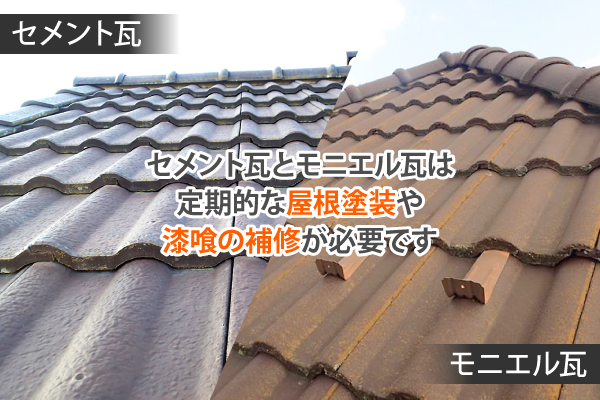

セメント瓦とモニエル瓦 屋根塗装と漆喰の補修が必要

また、工法にもよりますが漆喰の補修、漆喰詰め直しと棟の取り直しも必要になってきます。粘土瓦の屋根と較べると、屋根塗装の分だけ手間がかかると言えるでしょう。

また、モニエル瓦は普通に塗装してしまうと、塗膜が剥がれる可能性が非常に高く、専門的な知識が要求される瓦です。モニエル瓦の屋根塗装は必ず専門店にご依頼ください。

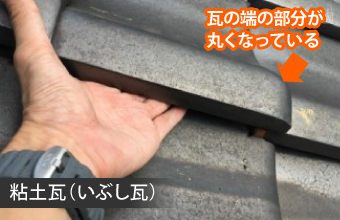

粘土瓦の特徴と見分け方

瓦の端の部分が丸いという特徴があります。また、1枚の大きさがセメント瓦とモニエル瓦よりも一回り小さいので見分けるのは容易です。

粘土瓦は塗装されているわけではないので色褪せないからそこで判断するという方もいますが、いぶし瓦は経年で黒からグレーへと変化し行きます。

粘土瓦は塗装されているわけではないので色褪せないからそこで判断するという方もいますが、いぶし瓦は経年で黒からグレーへと変化し行きます。

また、粘土瓦は汚れにくい・苔が生えづらいという方もいますが、それは釉薬瓦に限った話です。素焼き瓦は他の粘土瓦よりも表面がざらざらしているので汚れやすく、苔が生えやすいのです。

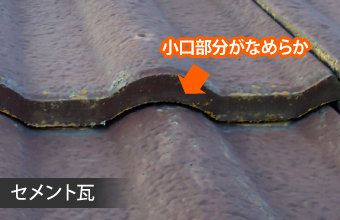

セメント瓦の特徴と見分け方

セメント瓦とモニエル瓦はよく似ており、デザインも複数あるので見分けづらいのですが、小口(瓦の上端と下端)の部分に違いがあります。

小口がすっきりしていれば、セメント瓦です。凸凹していれば、モニエル瓦です。屋根専門業者のほとんどがはここで見て、どちらかを判断しています。

モニエル瓦の特徴と見分け方

乾式洋瓦と呼ばれることからも分かるようにほとんどがF形(Frenchの略で平らな瓦、フランスから伝わってきた瓦が平らだったのが呼称の理由)やS形(Spanishの略で湾曲が大きな瓦、洋瓦でよく見られる形状のもの)ですが、J形(Japaneseの略で湾曲がなだらかな瓦、街中で一番見かける形状のもの)も存在します。

瓦の形状にこだわらず、セメント瓦と同じように小口で判断して下さい。小口が凸凹していれば、モニエル瓦で、すっきりしていれば、セメント瓦です。

瓦の形状にこだわらず、セメント瓦と同じように小口で判断して下さい。小口が凸凹していれば、モニエル瓦で、すっきりしていれば、セメント瓦です。

塗膜は紫外線や雨風の影響により劣化します。セメント瓦も、モニエルも、定期的なメンテナンスとして屋根塗装が必要です。セメント瓦も、モニエルも、定期的なメンテナンスとして屋根塗装が必要です。セメントも、コンクリートも、防水性はありません。塗膜が薄くなってくれば雨水が瓦自体に染み込むようになりますので、悪影響がおこります。

セメント瓦の塗装方法

2.その後、下地がざらざらしているようならフィラー、ざらざらしていないようならシーラーと状態によって下塗り材を変えて、下塗りを行います。フィラーを塗布してもざらつきが収まらないようであれば、重ね塗りを行います。

3.その後、中塗りと上塗り、仕上げの2回塗りを行います。

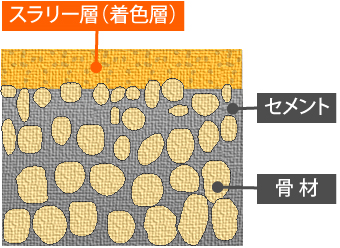

モニエル瓦の塗装方法

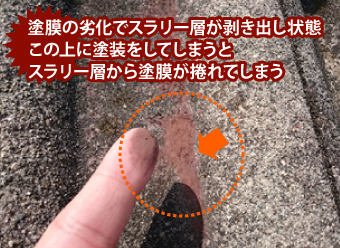

スラリー層という特殊な着色層があり、これが塗装を難しくしています。簡単にいうとモニエル瓦には表面にスラリー層があり、これを取り除かず塗装を行うと簡単に塗膜が剥がれてしまうのです。

この問題を解決するには

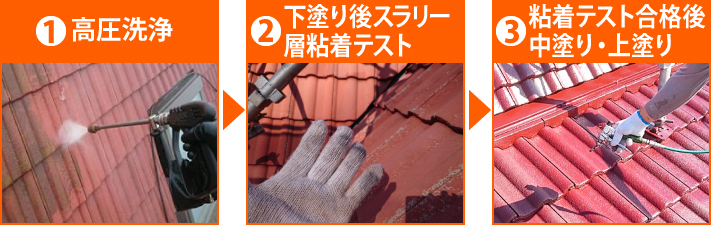

●スラリー層を取り除くために入念な高圧洗浄を行う

●もしくはスラリー層を強化するためにスラリー強化プライマーを使う

●スラリー層を取り除くために入念な高圧洗浄を行う

●もしくはスラリー層を強化するためにスラリー強化プライマーを使う

という2つの方法があります。

街の屋根やさんにおいて、過去にモニエル瓦の調査をおこなった屋根では、スラリー層を剥がさずに塗装していて塗膜が剥がれている建物が有りました。街の屋根やさんでは、モニエル瓦の塗装工事の際には入念な高圧洗浄の後、スラリー強化プライマーを使い、塗装を行っております。

2.スラリー強化プライマーで下塗りを行い、ガムテープでスラリー層の粘着テストを行います。

3.スラリー層がテープに着いてこないようなら、中塗りと上塗りに入ります。スラリー層が剥がれてしまったら、再度、スラリー強化プライマーを塗布し、粘着テストに合格してから中塗りと上塗りを行います。

セメント瓦屋根・モニエル瓦屋根の漆喰詰め直し

セメント瓦屋根やモニエル瓦屋根にも漆喰が使われており、それが剥がれてきた場合には漆喰詰め直しを行わなければなりません。

2.セメント瓦屋根やモニエル瓦屋根は漆喰の他、釘も併用して固定されています。釘が浮いている場合は打ち込みます。

セメント瓦屋根・モニエル瓦屋根の棟瓦取り直し

現在では漆喰を除去してハイロールを使った棟瓦取り直しが一般的になりつつあります。

漆喰に較べるとハイロールはかなり軽量で、40mの棟瓦に使用すると約650kg屋根の軽量化が可能です。

耐震性が向上へ大きく寄与するだけでなく、棟瓦のずれや崩れに対しても強くなり、耐用年数も長くなるのでお勧めです。

漆喰に較べるとハイロールはかなり軽量で、40mの棟瓦に使用すると約650kg屋根の軽量化が可能です。

耐震性が向上へ大きく寄与するだけでなく、棟瓦のずれや崩れに対しても強くなり、耐用年数も長くなるのでお勧めです。

セメント瓦やモニエル瓦にアスベストは使われているの?

2004年以前製造のセメント瓦はアスベストを含み、モニエル瓦は一切使用されていません。

セメント瓦やモニエル瓦は主原料がセメントで、その屋根材としての性質もスレート(カラーベスト・コロニアル)に近いと言われています。

スレートと同様に2004年以前に製造されたセメント瓦にはアスベストが使われていました。使われていたアスベストは非飛散性のレベル3のものであり、破壊しない限り、アスベストが飛散することはありません。

廃棄や処理に関しても特別管理産業廃棄物にあたらず、石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)として処理されます。

スレートと同様に2004年以前に製造されたセメント瓦にはアスベストが使われていました。使われていたアスベストは非飛散性のレベル3のものであり、破壊しない限り、アスベストが飛散することはありません。

廃棄や処理に関しても特別管理産業廃棄物にあたらず、石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)として処理されます。

モニエル瓦はアスベスト規制が日本よりも早く進められた海外の会社が製造したものです。したがって、どの年代のものであってもアスベストが含まれていることはありません。

令和4年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき石綿(アスベスト)含有建材有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられています。

街の屋根やさんでは、基準に則った正しい調査・報告を実施しております。

街の屋根やさんでは、基準に則った正しい調査・報告を実施しております。

セメント瓦とモニエル瓦の現状

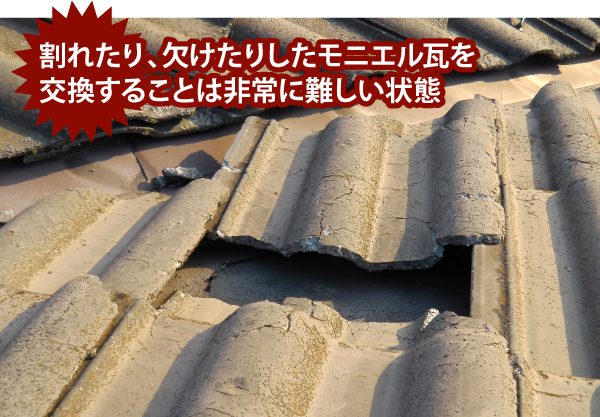

一時期は市場に受け入れられたセメント瓦とモニエル瓦ですが、メンテナンスとして漆喰詰め直しや棟取り直しだけではなく、屋根塗装も必要ということで徐々に人気は下降し、現在では製造・販売を行っているところも少なくなりました。セメント瓦については製造・販売を行っているところはありますが、モニエル瓦に至っては日本市場から完全に撤退し、極めて手に入りにくい状態です。こうしたことから現在では一枚単位での交換、補修等も難しい状況なのです。

モニエル瓦はほぼ手に入らない状態

モニエル瓦は外資系の日本モニエル(株)が製造・販売を行っていましたが、2010年に日本市場から完全に撤退してしまいました。この時、在庫は豊富に残されていたらしいのですが、ある出来事をきっかけにほぼゼロになってしまいました。2011年3月に起こった東日本大震災です。倉庫に保管されていたモニエル瓦は地震によって崩れたり、落下してしまい、ほぼ全部が割れてしまったそうです。そのため、新品では手に入りにくく、中古でもかなり希少な製品です。

これまで何度か塗装によってメンテナンスをしてきたが、次はどうするべきなのか?と迷われているという方もいらっしゃるかもしれませんね。

☑屋根材自体が寿命を迎えてしまっている可能性が高い

☑これまで塗装しか行ってこなかった場合、屋根材に異常がなくても防水紙や下地が傷んでいる場合がある

☑長い目で見ると、葺き替えのほうがコストが安くなる可能性が高い

☑これまで塗装しか行ってこなかった場合、屋根材に異常がなくても防水紙や下地が傷んでいる場合がある

☑長い目で見ると、葺き替えのほうがコストが安くなる可能性が高い

もちろん屋根の状態や、現在のお家に今後、何年住むのかという計画にもよりますのでメンテナンスを検討している方は詳細に屋根の点検をしていただいた上で、お客様のご要望・ご希望を業者の方に詳しく伝えるようにしましょう。

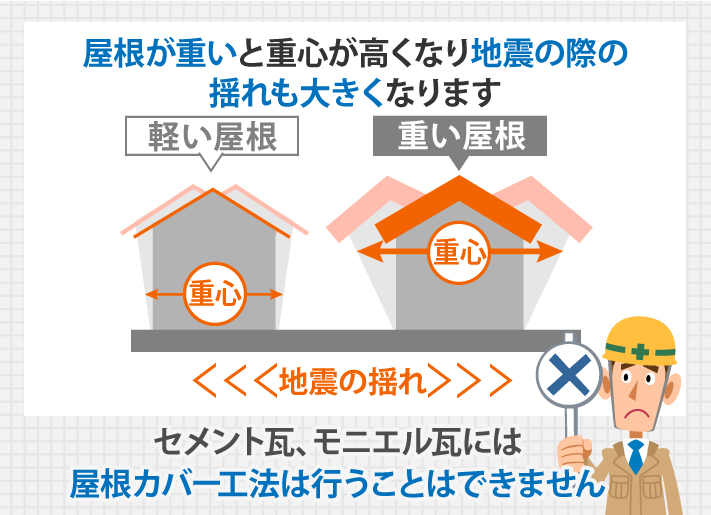

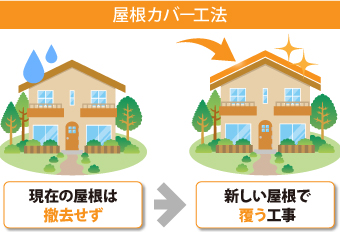

注意!セメント瓦・モニエル瓦にはカバー工法はできません!

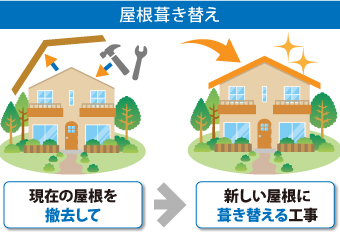

屋根リフォームには葺き替えの他に、現在の屋根材に重ねる形で新しい屋根材を新設する屋根カバー工法というリフォームがあります。

しかし、セメント瓦・モニエル瓦にはこの屋根カバー工法を施工することはできません。これは粘土瓦も同様なのですが、そもそも重量のある屋根材に新たな屋根材を重ねることで屋根全体の重量が増し、お住まいの耐震性を著しく低下させてしまうためです。

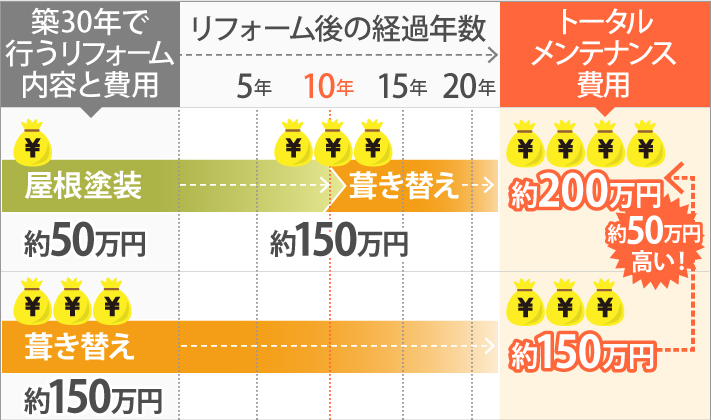

屋根葺き替えはコスト面でも本当にお得!?

前述の屋根葺き替えをお勧めする理由として、「長い目で見ると、葺き替えのほうがコストが安くなる可能性が高い」と書きましたが本当なのでしょうか?具体的なコストを出しながら見てみましょう。

例えば、現在築30年のご自宅にお住まいだったとしましょう。

ご家族の計画ではまだ20年以上はお住まいになる計画をお持ちだったとします。現時点ではまだ塗装ができる状態だったと仮定して考えてみましょう。

例えば、現在築30年のご自宅にお住まいだったとしましょう。

ご家族の計画ではまだ20年以上はお住まいになる計画をお持ちだったとします。現時点ではまだ塗装ができる状態だったと仮定して考えてみましょう。

では塗装をせずに築30年の時点で葺き替えを行った場合。

塗装費用が発生しませんから、コストは葺き替え1回のみの150万円となります。

同じ20年維持するのでも、いずれ葺き替えが必要になる屋根材に敢えて塗装を行うリフォームと、将来を考慮し葺き替えリフォームを先行して行うのとでは同じ「20年間お住まいを維持する」ために掛かるコストが50万円も違うのです。

もちろんこれはあくまでも例で、もっと詳細なご希望やご要望によってベストな提案もコストも様々ですが、何を選択するかでコストが大きく変わることがあることをご理解いただけるとリフォームを検討する際に大変役立ちますね。

葺き替えるなら軽量な金属屋根がおススメです

「カバー工法はできない」

となると、残るリフォーム方法は屋根葺き替えとなるわけですが、葺き替えをするとなると「何の屋根材を選ぶのか?」を考える必要が出てきますよね。費用、見た目の好み、耐久性など様々な観点から決定していくことになりますが、街の屋根やさんでは屋根の軽量化を図ることをお勧めします。

例えばセメント瓦やモニエル瓦は1坪あたり50枚程度の屋根材が葺かれており、重さで言うと150kg弱ほどの重量があります。当然お住まいの最上部に重心があるため地震が発生した際には大きな揺れを伴います。

一方で軽量な金属屋根の場合、同じ1坪当たりの重さは20kg弱程度と1/8程度の重さであることからお住まいの耐震性を高めてくれる結果となります。屋根を一新することに加え、耐震性も向上させてくれることにも繋がるんですね。

私たち街の屋根やさんにはセメント瓦、モニエル瓦の屋根にお住まいの多くのお客様より「どうするべきか?」といったご相談をいただいております。それはほとんどのケースで屋根の耐用年数が迫ってきており、何かしら不具合を抱えていたり、これから先どうするべきかお悩みや不安を抱えたお客様が多いためでもあります。

セメント瓦とモニエル瓦、最適なメンテナンス方法のまとめ

●粘土瓦と違い、セメント瓦とモニエル瓦は塗り替えのメンテナンスが必要です。

●外観が非常に似ているセメント瓦とモニエル瓦ですが、小口(瓦の上端や下端)で見分けることが可能です。小口がすっきりしていればセメント瓦、ゴツゴツしていればモニエル瓦です。

●外観が非常に似ているセメント瓦とモニエル瓦ですが、屋根塗装の仕方は大きく違います。しっかりと見分けることができて、それぞれの塗装の仕方を知っている業者に頼みましょう。

●セメント瓦とモニエル瓦の多くは製造中止となっています。特にモニエル瓦は在庫がなく、非常に手に入りにくい状態です。

●在庫不足などで今後はどんどんメンテナンスしにくくなっていきます。そのお家に何年も住むのであれば、屋根葺き替えを検討しましょう。

●セメント瓦、モニエル瓦には屋根カバー工法は行うことはできません。

●葺き替えには軽量な金属屋根等がお勧めです。