- HOME

- 屋根工事と雨漏り補修に必要なシーリングやコーキングの種類と使用法

屋根工事と雨漏り補修に必要なシーリングやコーキングの種類と使用法

一般的な戸建て住宅だけでなく、ビルなどの建物においてもさまざまな箇所に使われているのがコーキング剤やシーリング材と呼ばれる充填剤です。容器に入っている時は半固体状の粘弾性を持ち、乾燥して固まるとゴムのような弾性を持つ物質になります。主に建築資材と資材の隙間に充填され、それらの接触による破損を防ぐ緩衝材として利用されたり、漏水を防ぐ目的で使用されます。

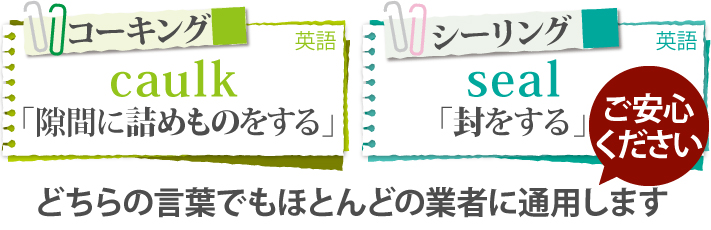

基本的にシーリングとコーキングは同じものと考えて問題ありませんが、それぞれ複数の種類が存在し、建材や使用する場所に合わせて最適なものを選ばなければなりません。

このページでは

「シーリングやコーキングの種類と用途が知りたい。」

「シーリング、コーキングは雨漏り修理に使えるの?」

とお考えの方に、シーリングやコーキングを必要とする工事とその場所、その工事に最適なシーリング材やコーキング剤とその特徴、使用の注意点などを紹介していきます。

基本的にシーリングとコーキングは同じものと考えて問題ありませんが、それぞれ複数の種類が存在し、建材や使用する場所に合わせて最適なものを選ばなければなりません。

このページでは

「シーリングやコーキングの種類と用途が知りたい。」

「シーリング、コーキングは雨漏り修理に使えるの?」

とお考えの方に、シーリングやコーキングを必要とする工事とその場所、その工事に最適なシーリング材やコーキング剤とその特徴、使用の注意点などを紹介していきます。

【動画で確認「シーリングやコーキングの種類と使用法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「シーリングやコーキングの種類と使用法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

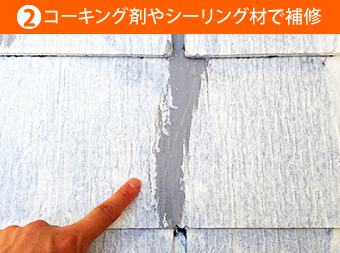

また、空隙となっていることから、ここを起点にクラックや裂けが発生することも考えられます。こうした穴や空隙をなくす補修のため、充填されるのがコーキング剤やシーリング材です。

お風呂の場合、バスタブと壁や床の取り合いの部分に充填されているゴムのようなものがコーキング剤やシーリング材です。建物の外では窯業系サイディングの外壁の目地に充填されているものがコーキング剤やシーリング材です。建物の内外を問わず、私達の生活のために活躍してくれているのがコーキングやシーリングなのです。

コーキング剤とシーリング材は同じもの? 違うもの??

例えば、同じ水廻りでもお風呂とキッチンでしたら、お風呂の方がより緻密な水密性や防水性が求められるのは想像できますよね。外廻りでもお部屋と直接繋がる窓のサッシと奥に透湿防水シートが控えている窯業系サイディングの目地ではサッシの方が高度な防水性を求められます。

また、各部で使われる素材も違いますので、それに合わせたシーリング材が必要になってきます。

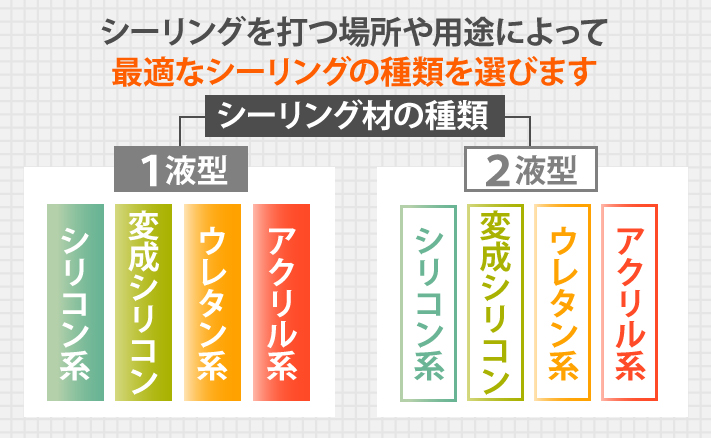

シーリング材の種類と特徴

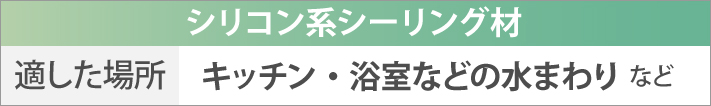

シリコン系シーリング材

しかし塗料もはじいてしまうので上から塗装が必要になる場所には使用できません。

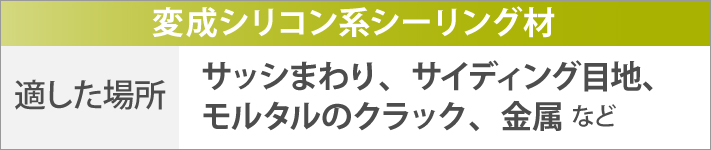

変成シリコン系シーリング材

そんな方にお薦めなのが塗装可能な変成シリコン系シーリング材です。サイディング目地や、クラック補修、スレート屋根材の補修など外装補修にはよく使われます。

塗料との相性が悪いと、成分中の可塑剤と反応し変色してしまう「ブリード現象」が起こるので注意が必要です。

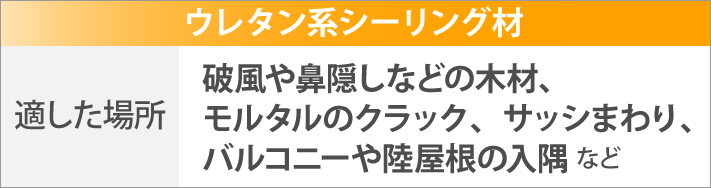

ウレタン系シーリング材

比較的安価ですが弱点は紫外線に弱いことで、充填後は塗装してあげることが必須項目となっています。

やはりブリード現象には注意しなければいけませんが、NB(ノンブリード)ウレタンタイプもあります。

アクリル系シーリング材

DIYでご自宅の補修や雨漏り修理をしてみようという方もいらっしゃいます。

実際、リフォームや雨漏り修理の現場ではシーリング材やコーキング剤が使われる場面は多いです。まずはどんな場合でシーリング材が使われるのか、実例をもとにご紹介します。

実例:1

モルタル外壁からの雨漏り補修

実例:2

モニエル瓦釘穴からの雨漏り補修

釘を打ち込み直し、隙間を無くすようにシーリングを充填していきます。

実例:3

天窓からの雨漏り補修

マスキングテープで養生後、変成シリコンシーリングを充填します。ヘラを使ってならすことで、ガラスと窓枠の間にシーリング材がしっかりと入り雨水の浸入する隙間が埋まりました。

シーリングでの雨漏り修理はあくまでも応急処置

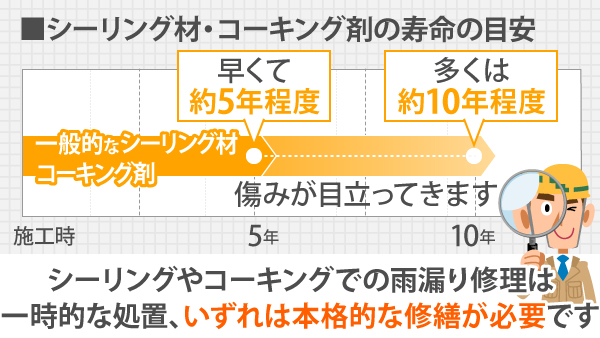

ところがシーリング材・コーキング剤の寿命はそれほど長いものではなく、はやくて5年、多くは10年もすると傷みが目立ってきます。

シーリングでの雨漏り修理は一時的な処理で、いずれは本格的な修繕が必要になることを覚えておいてください。

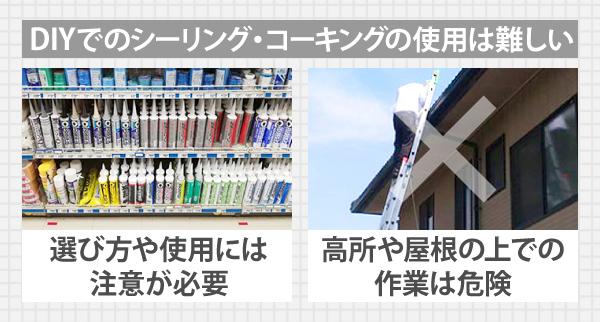

DIYでのシーリング材・コーキング剤の使用は難しい

問題が解決できず後から結局工事をすることになってしまったら費用も余計に掛かります。迷ったり分からなかったりするときはプロに相談するのが一番でしょう。

また、高い場所や屋根の上での作業はとても危険です。プロでも年間数百という転落事故が報告されているのです。決して危ない作業はなさらないようにしてください。そのために我々専門業者がいるのです。

屋根材の割れ

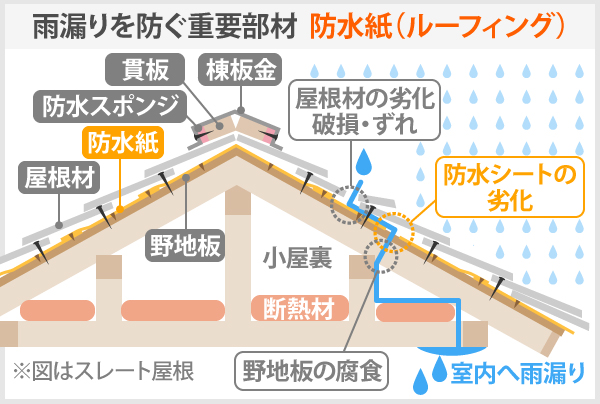

しかし実は、屋根から雨漏りする本当の理由は、表面に見えている屋根材ではなく、その下葺き材にあるのです。

問題がないように見える屋根でも瓦をめくってみると防水紙が擦り切れていた、ということは珍しくありません。

ただ、雨漏りが起こっていない状態であればシーリング材での屋根材補修は有効です。早めに補修しておくことで下地へのダメージが軽減されます。

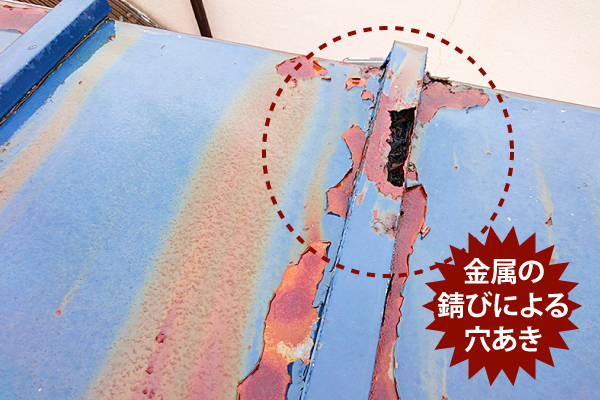

金属の錆による穴あき

ところがそれだけでは錆の進行を抑えることはできません。またそのうちに穴が広がってきて雨漏りが再発します。

錆による穴あきにシーリング材を使用するのはあくまでも一時的な処置だと思っていてください。

押えコンクリート目地の劣化

この目地が劣化し剥がれたり浮いたりするので、雨漏りした際に管理人の方がシーリング材を打ち込んで応急処置しているケースもよくあります。

しかし既にコンクリートの下まで水分が入ってしまっている状態であり、また目地だけでなくコンクリートそのものに細かいクラックが入っていることも多いので、目地のシーリング補修だけでは不十分といえます。

応急処置のつもりが被害拡大に?

ラバーロック工法

例えば、これまで外壁にビスなどで据え付けてあった機器が不要となり、それを撤去した場合、その穴が残ります。こういった機器撤去後のビスの穴、美観の問題もありますが、そのままにしておくと後々トラブルを招き兼ねません。穴の開けられていない部分と開けられた部分では雨水の染み込みやすさも違いますし、水分が残ったままになれば寒い季節には凍害で外壁にクラックが入ったり、一部が欠け落ちてしまうことも考えられます。

キッチンやお風呂などを交換した際にもシーリング工事は行われます。お風呂などでは経年でシーリング材にカビが生えることを嫌い、数年おきに打ち替えている方もいるようです。ここでは主に外装工事でシーリングを必要とするものをあげておきます。

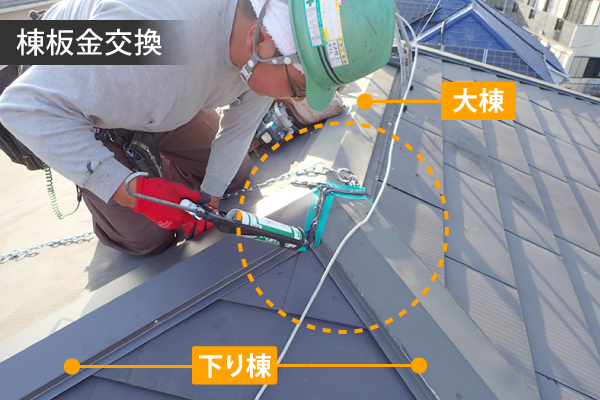

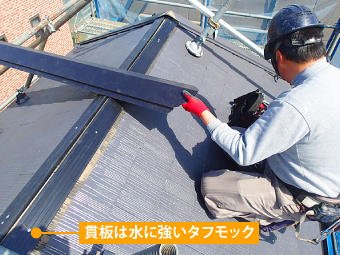

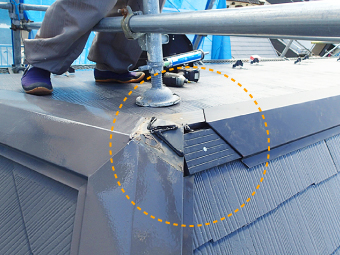

強風で外れた棟板金を交換して屋根塗装、貫板は腐食しないタフモック

外れかけた棟板金を外し、これまでの貫板を撤去していきます。新しい貫板は水に強いタフモックにしました。タフモックを取り付けた後、棟板金を設置していきます。

竣工、屋根塗装と棟板金交換

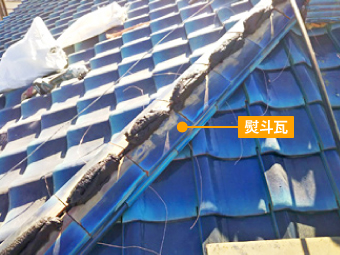

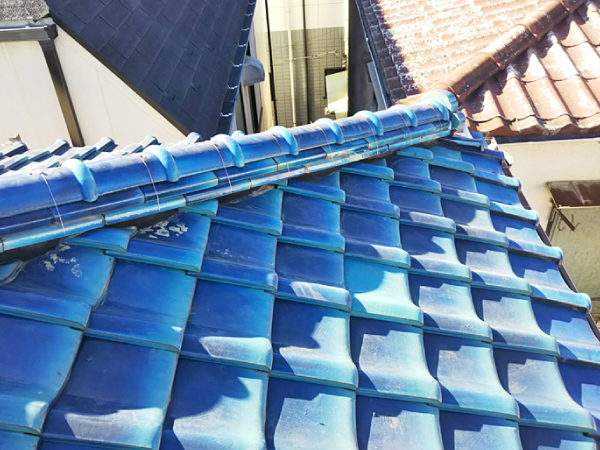

適材・適所の棟取り直し

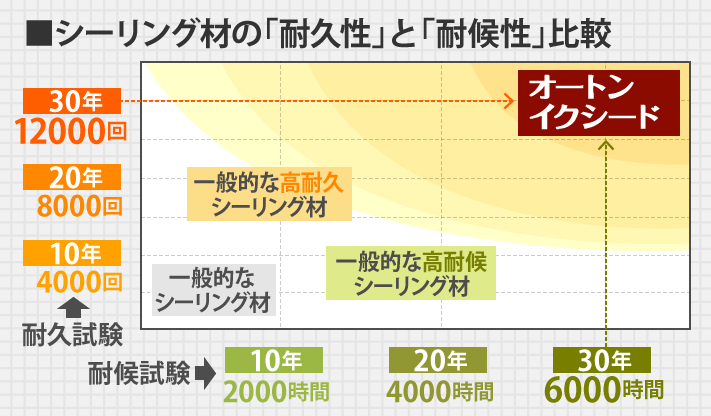

耐用年数は20年長! オートンイクシードを使ったシーリング打替え

ヘラで均した後、完全に乾燥する前に養生テープを剥がせばシーリングの打替え工程は終了です。

シーリング補修は「増し打ち」ではなく「打ち換え」で

これを「打ち換え」と呼びます。

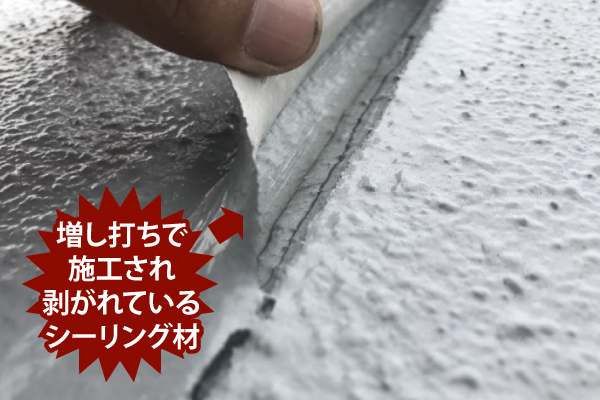

古いシーリングをはがさず上から打設する「増し打ち」と呼ばれる方法もありますが、これは撤去が難しい場所などで限定的に行われるもので、古いシーリングごとはがれてしまう可能性があります。

窯業系サイディングで外壁塗装を行う場合、セットで行われることが多いのが目地のシーリング打替えです。窯業系サイディングの目地に充填するシーリング材もさまざまな製品がありますが、最もお薦めなのはオート化学工業株式会社の「オートンイクシード」です。

コーキング剤とシーリング材のまとめ

●コーキング剤とシーリング材は呼び方が違うだけで基本的には同じものです

●場所と用途に合わせてさまざまな種類のコーキング剤とシーリング材が存在します

●耐水性と耐久性に優れたシリコン系コーキング剤はキッチンやお風呂といった水廻りに最適です

●変性シリコン系コーキング剤は塗装可能ですので窯業系サイデイングの目地に適しています

●防水性と密着性に優れるウレタン系コーキング剤はモルタル外壁の補修や木材の隙間を埋めるのに適しています

●シーリングやコーキングは雨漏り修理でも良く使われますがあくまでも一時的な処理です

●シーリング・コーキングでは直らない雨漏りもあります

●間違ったシーリング・コーキング処理で被害を拡大させてしまったり、新たな問題を作ることもあります

●棟板金交換工事では板金の繋ぎ目の隙間を埋めるためにシーリング材が必要です

●現在では棟取り直し工事で鬼瓦を固定するのにシーリング材が使用されるようになりました

●窯業系サイディングなどのシーリング打替え工事の主役はシーリング材です

●世の中には耐用年数20年超というオートンイクシードというシーリング材も存在します