- HOME

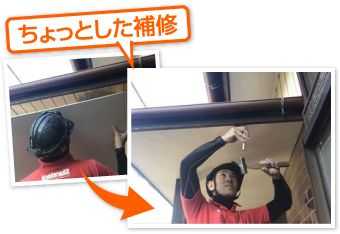

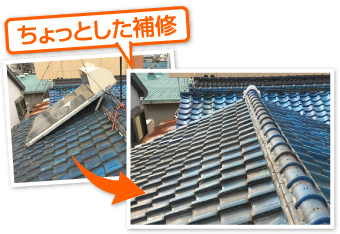

- ちょっとした屋根の補修も街の屋根やさんにお任せください

ちょっとした屋根の補修も街の屋根やさんにお任せください

最終更新2024年1月1日

「瓦が数枚、ずれてしまった」、「1枚、割れてしまった」など頼むのがためらわれるほどの軽微な補修な屋根工事、業者にわざわざ来てもらうのも気が引けるという方も多いと思います。高所である屋根は危険な場所ですから、必ず専門業者に修理をご依頼ください。何かがあってからでは遅いのです。

【動画で確認「ちょっとした屋根補修」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「ちょっとした屋根補修」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

目次【非表示表示】

頼むのがためらわれる軽微な屋根の補修も街の屋根やさんにお任せください

「あのう、すみません。頼むのが申し訳ないくらいのちょっとした屋根の補修なんですけど…」、街の屋根やさんにはよくこういったお電話が寄せられます。そのお心遣いは大変、ありがたいのですが、屋根のことならご遠慮なく、何でもご相談ください。

言うまでもないことですが、平屋でも2階建てでも屋根は高い場所にあり、危険なところです。ご自身で解決できそうと思っても、やはり専門業者に頼むのが無難です。全国的に報道されることはないのですが、高所作業をしていて落下するという事故は頻繁に起こっていることなのです。

軽微な屋根の補修や修理でも専門業者に頼んだほうがよい理由

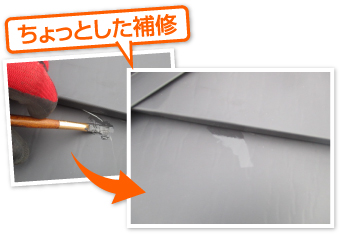

安全面だけでなく、ちょっとした屋根工事でも専門業者に頼んだ方がよい理由はあります。それが本当にちょっとした不具合なのかということです。

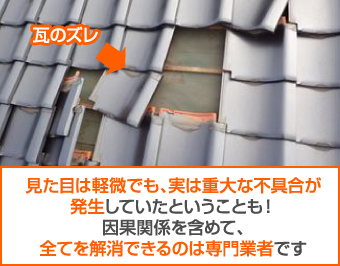

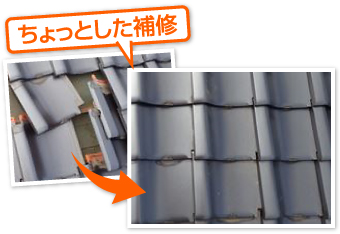

例えば瓦が数枚、ずれていたとします。それが起こった理由は強風などでたまたまなのでしょうか。他に原因があり、その結果、起こっているものだとしたら、根本的な部分を改善しないとまた同じことが起こります。瓦のずれを直しても、しばらくしたら、またずれていたということになってはいたちごっこです。

そういった因果関係を含めて、全てを解消できるのはやはり専門業者なのです。見た目は軽微であっても、実は重大な不具合が発生していたというケースを街の屋根やさんは多数、見てきました。

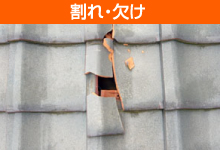

「瓦が数枚ずれた」、「ひびが入っている」、「割れたり、欠けたりしているものが数枚ある」

一般的な瓦屋根の瓦は固定されている部分とされていない部分があり、固定されていない部分が強風でなどでずれてしまうことがあります。また、瓦は他の屋根材と較べると割れやすく、飛来物によって欠けたり、割れたりすることもあります。

瓦がずれてしまった場合は正常な位置に戻せば、補修は完了します。飛来物によって割れたり、欠けている瓦はそれを新しいものに交換します。

ずれたり、割れたりしている瓦は不安定で他の部分も動きやすくなっているので、被害が拡大してしまう可能性もあります。被害が小さいうちに補修や修理をしましょう。

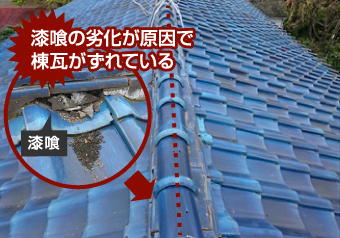

大きな不具合が原因で瓦がずれたり、割れたりしているケースもあります

大きな不具合が原因で瓦がずれたり、割れたりしているケースもあります

強風や地震でずれたり、飛来物などで欠けたり、割れたりした場合はその部分だけを直せば済むことがほとんどです。

問題なのは棟瓦の漆喰が劣化が原因で固定力が弱くなり、瓦がずれてしまったケースです。この場合は棟の取り直しを行わなければ解決しません。元に戻しても、すぐにずれてしまうでしょう。また、固定力が弱くなった結果、瓦が動きやすくなり、干渉しあって欠けたり、割れたりするケースもあります。瓦のずれは場所によっては重体で、棟瓦の場合は早急に対処しなければ被害が他の場所にも及びます。

「スレートにひびが入っている」、「一部が欠けたり、割れたりしている」

ひび、欠けや割れが数枚程度であれば、飛来物で割れたと考えられます。シーリングでひびを塞ぐ、割れた部分を接着するなどの補修や修理を行います。

スレートは重なっている部分が多いので、屋根材の下端の数センチ程度の欠けなら、そのままにしておいても問題ないこともあります。割れたり、欠けたりしている部分が大きかったり、欠損部分が見つからない場合は部分的に差し替えることも可能です。

大きな不具合でひびや欠け、割れが発生しているケースもあります

大きな不具合でひびや欠け、割れが発生しているケースもあります

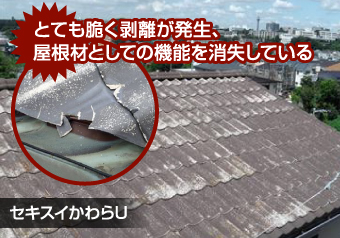

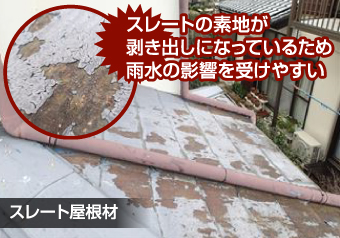

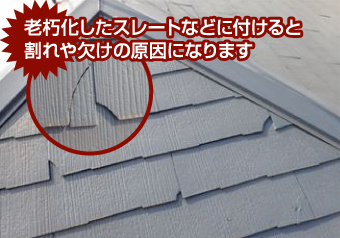

かつてはさまざまな建材にアスベストが含まれていました。スレートもその一つで1990年代中頃からアスベストの含有量を減らしたものが登場し、2004年以降はアスベストフリーに切り替わっています。そのノンアスベストへの移行期に製造された一部のスレートは脆くて割れや欠けが発生しやすいもの、経年で崩れてしまうものもあります。そういったものである場合は屋根カバー工法などのリフォームをお薦めします。

2004年以前にお家を建てられ、屋根がスレートという方は街の屋根やさんの無料点検をご利用ください。脆い屋根なのか、今後の使用に耐えられるのかを調査し、しっかりご報告いたします。

「スレートが何枚か脱落している」

新築や屋根葺き替え時の施工不良で指定されたビスや釘の本数を使って固定されていないため、脱落したのであれば、その部分を差し替えます。

あってはならないことですが、指定された本数のビスや釘を使ってスレートを固定しないというミスは以外に多いのです。屋根葺き替えでスレート屋根を解体してみると、ある部分は指定された本数の釘が使われているが、ある部分は使われていないということもあります。

脱落した原因によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

脱落した原因によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

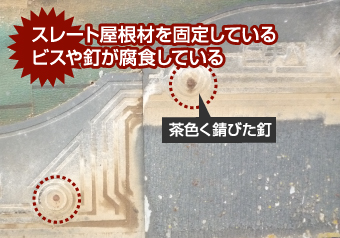

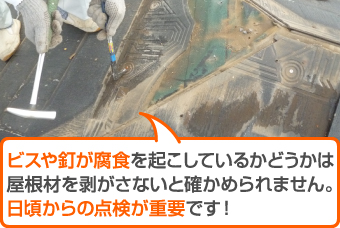

スレートは1枚1枚をビスや釘で固定しています。このビスや釘はスレートを固定する専用のもの(錆びにくいステンレスや錆びないよう表面に特殊処理をしている)を使わねばなりません。汎用のものだと、水分で腐食することもあり、それによって脱落したのであれば、大問題です。他の部分にも同様のビスや釘が使われていれば、脱落が再度、起こりかねません。

また、縁切りがされておらず、雨水がしっかりと排水されていないため、腐食を早めてしまっているのであれば、他の部分も同様の症状が起こしている可能性があります。

スレートを固定しているビスや釘が腐食を起こしているかどうかは屋根材を剥がしてみなければ確かめることができません。

まずはスレートがしっかり固定されているかを確かめ、その後は定期点検を続けていくしかないでしょう。脱落が続くようでしたら、屋根葺き替えや屋根カバー工法などをお薦めします。

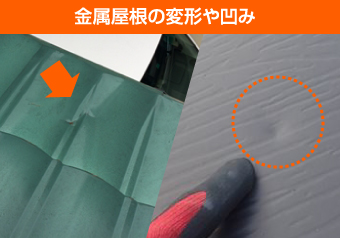

「金属屋根材の一部に軽い変形や凹みがある」

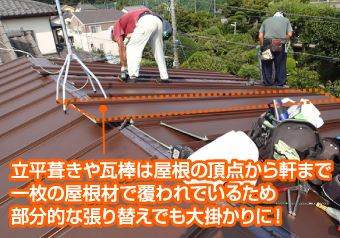

おそらく飛来物が当たり、変形してしまったのでしょう。塗膜に傷がなく、変形が軽度であれば、そのままにしておいても問題ありません。気になるという方は同じ屋根材での部分的な張替えを行います。その部分的な張り替えですが、屋根材を棟、または取り合いから変形している箇所まで全て剥がすことになるので大工事になることもあります。立平葺きや瓦棒は基本的に棟から軒先まで継ぎ目なしの1枚ものですので、小さな傷であってもかなりの面積の張り替えになります。

変形や凹みの程度によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

変形や凹みの程度によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

大きく変形したり、凹んでいる場合は表面の金属屋根材だけじゃなく、その下の防水紙、野地板などもダメージを受けている場合があります。

実際にどうなっているかを確かめるのには表面の屋根材を外さなければ確かめることができないので、推定するしかありません。屋根材と下地の間に大きな空間ができているような感じがあるなら、要注意です。専門業者に相談し、点検を依頼しましょう。

屋根の一部が傷つき、塗膜が一部、剥げている(スレート屋根・金属屋根共通)

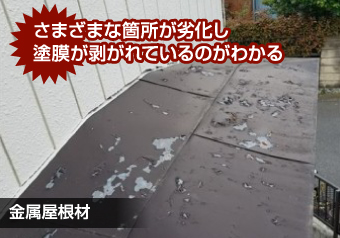

「風でものが飛んできて当たった」、「網戸を落としてしまった」など、屋根材の表面を傷つけ、塗膜が剥げてしまうこともあります。

塗膜が剥がれてしまうと、スレート屋根ではそこから吸水し、屋根材が収縮し、反りや変形が起こります。金属屋根ではそこから錆が拡がり、腐食してしまいます。

周辺と色が多少、変わってしまうでしょうが、タッチアップするか、部分的に塗装することで吸水や錆を防ぎます。屋根塗装の時期が近付いているのなら、全面的な屋根塗装を検討してもいいかもしれません。

塗膜の剥がれの程度によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

塗膜の剥がれの程度によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

物理的な衝撃の傷による塗膜の剥がれと劣化による剥がれは大きく違います。劣化による剥がれは屋根の一部ではなく、さまざまなところがちょっとずつ剥がれてくるので見た目でも判断可能です。屋根塗装などのメンテナンス、または屋根カバー工法なども視野に入れなくてはなりません。塗料にもよりますが、屋根塗装は10年に1回程度のペースで行うのが理想とされています

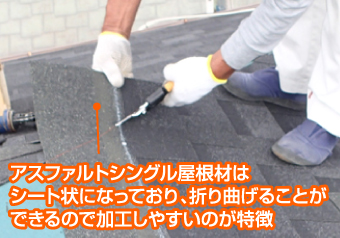

アスファルトシングルの一部が剥がれかかっている

アスファルトシングルはシート状のもので、それを接着剤(セメント)と釘を併用して固定していきます。古くなってくると、接着力が弱くなり、剥がれてくることもあります。接着剤(セメント)を使用し、再度、接着します。

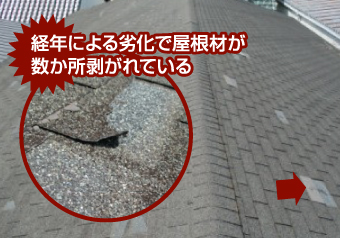

アスファルトシングルの剥がれ方によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

アスファルトシングルの剥がれ方によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

剥がれているのは一部のアスファルトシングルだけでしょうか。経年による劣化で剥がれているのだとしたら、他の部分も剥がれかかっている可能性があります。風が当たらない部分の屋根の面も注意して見てあげる必要があります。

アスファルトシングルのメンテナンスとしては屋根塗装もありますが、アスファルトシングル特有のグラデーションを塗りつぶしてしまうため、魅力が半減してしまいます。

アスファルトシングルはこれまでのアスファルトシングルの上に新しいアスファルトシングルを貼るという屋根カバー工法も可能です。もろん、金属屋根材での一般的な屋根カバー工法もできますので、お好みのものを選びましょう。

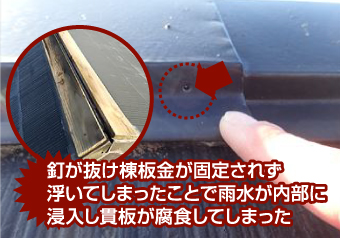

棟板金の釘が緩んでいる

風や震動によって棟板金を固定している釘が緩んでくることがあります。棟板金の固定力が弱まっている状態なので、強風で剥がされてしまう可能性もあります。

釘を打ち込むのはもちろんのこと、それでも固定力が足りないと判断した場合は新たにビスを追加して増し打ちして固定します。こういった屋根の補修や修理が棟板金を使用している屋根では最も重要なメンテナンスの一つです。

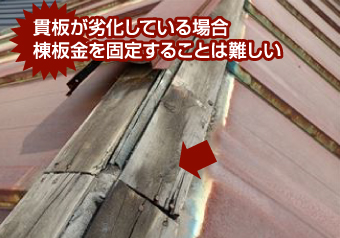

棟板金の釘が緩みの原因よっては大きな不具合が発生しているケースもあります

棟板金の釘が緩みの原因よっては大きな不具合が発生しているケースもあります

釘が打ち込まれている棟板金の中の貫板が経年で傷んでいる場合は、釘を打ち込んだり、ビスを追加して固定しても意味がありません。強風で剥がされてしまう前に貫板を含めて、棟板金交換をお薦めします。

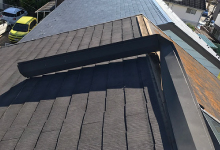

台風で一番多い被害は棟板金の変形、飛散、落下です!

台風などの強風後に多くのご相談が寄せられるのが棟板金の剥がれや飛散です。今のところ、幸いなことに飛散や落下でご近所に被害を与えてしまったり、怪我をさせてしまったというケースはないのですが、固定力が弱まっている棟板金は危害を及ぼすものだと知っておいた方がよいでしょう。

雨樋から水があふれている

周辺に緑が多く、しかも落葉樹の場合は落ち葉などで雨樋が詰まってしまう場合が在ります。また、土埃が多い地域で直物が多い地域だと雨樋の中で植物が育ってしまうこともあります。雨樋の水の流れを妨げている落ち葉や植物を取り除く補修で解消します。

理解しがたいケースでは空き缶やペットボトルが雨樋にぴったりと納まり、排水を妨げていることもあります。

塗膜の剥がれの程度によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

塗膜の剥がれの程度によっては大きな不具合が発生しているケースもあります

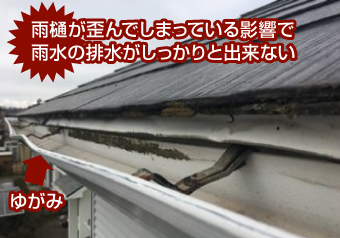

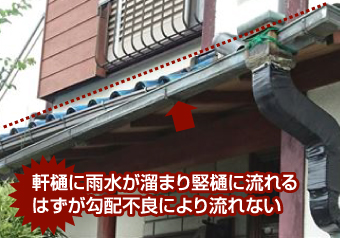

雨樋の排水を妨げているのが、落ち葉やペットボトル・空き缶の場合、それを取り除けば正常な機能を取り戻すことがほとんどです。しかし、中には経年で雨樋が歪んでしまい、うまく排水できないケースや強風・積雪の重みなどで勾配の角度が狂ってしまったケースもあります。

雨樋は強風や積雪後、お問合せを多くいただき箇所です

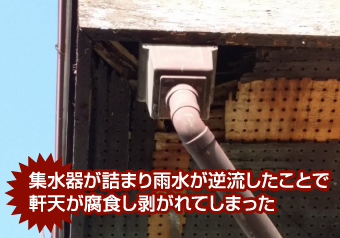

軒天が剥がれている

ちょっと古めのお家で軒天に化粧ベニヤが使われている場合に起こりやすい症状です。

ベニヤは薄くスライスされた板を接着剤で張り合わせたものなので、年数が経つとそま接着力が落ちてきてどうしても剥がれてきます。ささくれて軒先から垂れ下がるようになり、見栄えも悪いので、部分的に張り替えるか、ケイカル板などを上から張る軒天カバー工法で解消します。

軒天が剥がれてしまった原因によっては他の部分の工事も必要です

軒天が剥がれてしまった原因によっては他の部分の工事も必要です

経年によってベニヤを接着しているボンドの接着力が弱まり、剥がれてきたのか、他の原因で剥がれてきたのかが問題です。雨樋などから水が溢れ出し、それが軒天に染みて、剥がれだしてきたのなら、雨樋の調整や交換といった工事も必要となってきます。軒天に穴が開くと、鳥や小動物が侵入し、格好の住処になって他の問題も発生しますので、早めに対処しなければなりません。

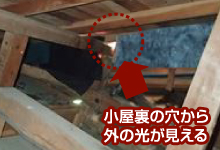

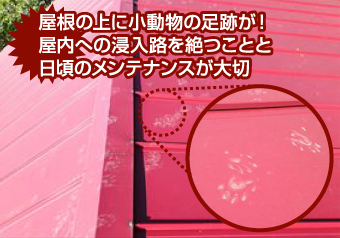

小屋裏等に鳥の巣がある、害獣が浸入し、住処となっている

小屋裏は雨風が凌げることから、鳥や小動物にとっては格好の住処になります。小動物の場合、追い出したとしても、その住み心地を覚えてしまった場合、再度、浸入してくるので、強固な浸入防止策を取らなければなりません。

鳥の巣の場合、鳥獣保護法により、巣に卵や雛がある場合、勝手に撤去することはてせきません。巣立つまで巣の撤去を待たなければならないのです。

鳥や小動物が入る隙間があるということが問題です

鳥や小動物が入る隙間があるということが問題です

お家の周辺に鳥の巣を作られてしまうというのはありえることですが、家の外側ではなく、内部に入り込まれてしまうのは問題です。新築時にそのよう鳥や動物が出入りできるような隙間はあったでしょうか。なかったはずです。

雀などは瓦の下に潜り込んで巣を作ることもあります。瓦1枚の重さは約2.6kg、一方で雀の体重は0.024kgです。鳥類や動物などは人間とは比べものにならないくらいの力がありますが、さすがに体重の100倍以上のものを動かすのは無理です。道具が使えるわけでもありませんし。

お家の外側ではなく、内側に侵入されて巣などを作られてしまうのは既に何らかの不具合が発生しているということなのです。

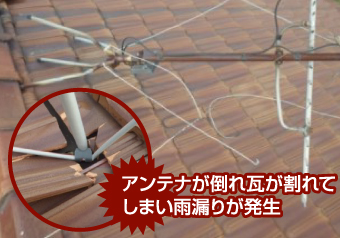

倒壊したアンテナの撤去

屋根に使われなくなったアンテナがいつまでも取り残されており、それが強風などで倒れてしまうということがあります。

ネットの普及に伴い、最近はアンテナの代わりにケーブルや光回線で視聴しているという方も珍しくありません。屋根の上にあるアンテナ詳細な状況を観察しにくいので、風が吹くたびに屋根の上で音がするようになったらアンテナが倒れていたということもあります。使わなくなったアンテナは早めに撤去してしまいましょう。

実は正しい取り付け方をされていないことも多いアンテナ

実は正しい取り付け方をされていないことも多いアンテナ

通常、アンテナはアンテナを載せるうま、支柱、支線(ワイヤー)によって屋根に固定されています。いい加減な業者だと、支線を棟板金や瓦を固定している釘やビスに共締めしてしまったり、設置中に屋根材を傷めてしまったりします。

アンテナ設置業者は屋根業者ではないので、屋根に対する詳しい知識はないのです。本来、棟板金や瓦を固定するための釘やビスにアンテナを固定する支線を共締めしているのですから、確実にそこに負担をかけています。しっかりと固定されておらず、アンテナの足元の瓦などの屋根材を傷つけてしまっている例もなかりあります。

使われなくなった太陽熱温水器の撤去

現在、屋根の上に載っているものと言えば太陽光発電のソーラーパネルですが、以前は太陽熱温水器でした。その昔、行政で助成金を出したところもあります。この太陽熱温水器、大きさにもよりますが、タンクが空の時でも重量が100kgと重く、満水時には300kgの重さにもなります。

使われなくなる主な理由は送水や給湯をするホースなど継ぎ目が劣化し、そこから水やお湯が漏れてきてしまうからです。

強風時には動かないように重みを増すため、満水にすることが推奨されていますが、前述のように水漏れが発生してしまうと水を貯められません。これだけの重量物が風で動くと、空の時でも屋根にとって悪影響しか出ないのです。

長年の放置が祟って、重症化しているケースも

長年の放置が祟って、重症化しているケースも

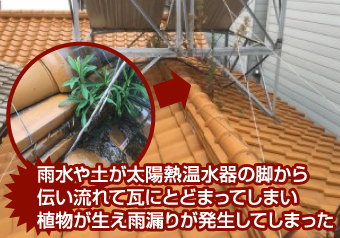

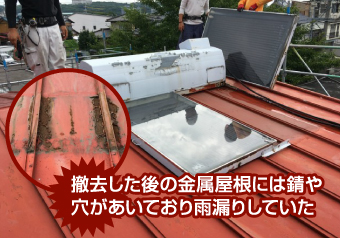

前述のように太陽熱温水器は強風で動かないように満水が推奨されています。しかし、水漏れが生じ、送水できないとなると空のままです。強風で動いてしまって、屋根材を傷つけ、雨漏りに繋がっていてケースもありました。また周りの環境によっては架台と太陽熱温水器の間に砂や土が溜まりやすいらしく、そこから草などが生え、雨水の流れを妨げて雨漏りを誘発したこともあります。1つの不具合が起こると、他の不具合も呼び込み、連鎖させて悪くしてしまう典型的な例です。

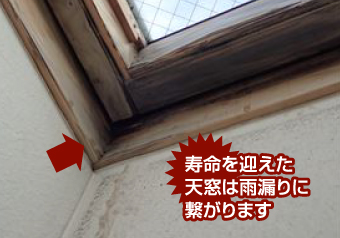

天窓からの軽微な雨漏り補修

古くなってくるとトラブルの元になりやすいのが天窓です。採光や風通しと新しいうちはいろいろと活躍した天窓ですが、屋根の上に雨水の流れを妨げるよう設置されているため、どうしてもトラブルを招きやすいのです。採光や風通しと新しいうちはいろいろと活躍した天窓ですが、屋根の上に雨水の流れを妨げるよう設置されているため、どうしてもトラブルを招きやすいのです。

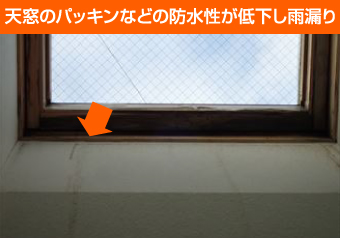

「天窓の周りが湿っぽい」、「クロスが変色したり、剥がれたりしてきた」という場合は古くなってきた天窓の典型的病状、雨漏りが発生しています。程度にもよりますが、軽微な雨漏りなら、シーリングなどで対処することも可能です。

天窓は耐用年数に達したら交換を

天窓は耐用年数に達したら交換を

天窓の設計耐用年数は25~30年と言われ、現在、寿命を迎えた天窓が多く存在します。寿命を迎えた天窓は交換や撤去が必要です。屋根と同じように直接、雨が当たるところのため、寿命を迎えた天窓はでは雨漏りなどの繋がります。ある程度の年数が経過したら、補修ではなく、新しいものに交換してしまった方がよいでしょう。

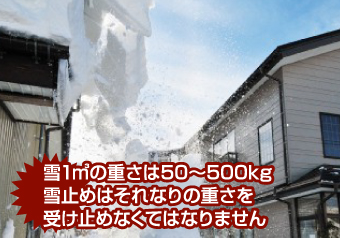

雪止めのハズレ、追加設置

屋根材と一体型の雪止め(取っ手のようなものが付いている雪止め瓦)ではなく、後付けの雪止めの場合、設置の仕方が悪かったり、極端な負荷(大きなレジ袋などが引っ掛かり、強風に煽られるなど)がかかったりすると、はずれてしまうこともあります。

また、2階の屋根からの落雪が1階の雪止めに直撃するとその衝撃で外れたり、変形してしまうこともあります。

南関東では大雪となるのは数年に一度程度ですが、いざという時に備えて付けておくのが賢明です。かなりの大雪となると現在の雪止めの数では落雪を防ぎきれないこともあるので、設置個数を増やしておくのもおススメです。

屋根が健全でないと雪止めは設置不可能です

屋根が健全でないと雪止めは設置不可能です

屋根に雪止めを付けられるということは屋根材や下地がそれなりにしっかりしているということです。雪1㎥の重さは50~500kgです。降雪量は地域によって全く違いますが、雪止めはそれなりの重さを受け止めなくてはなりません。老朽化したスレートなどに付けると割れや欠けの原因なるので、その見極めもが必要です。

街の屋根やさんでは補修をご依頼いただいた場合、ただそこを直すのではなく、そうなった原因を追求します。

例えば、屋根の一部の補修をご依頼いただいた場合、まずは屋根全体も点検します。補修の際はぜひ、お家全体の点検もお申し付けください。無料で点検し、お家の状態をお写真とともにご報告いたします。もちろん、無料点検のみのご依頼も大歓迎です。補修の有無に関わらず、ご遠慮せずにご連絡ください。

ちょっとした屋根の補修のまとめ

●軽微な補修であっても専門業者に頼む方が間違いはありません

●屋根の上は危険ですので自分で補修するのはやめましょう

●見た目はちょっとした不具合でも実は重症だったというケースもあります

●専門業者ならばちょっとした異変から大きな不具合を見抜くことができます

●街の屋根やさんに補修をご依頼の際にはぜひ無料点検をご利用ください