- HOME

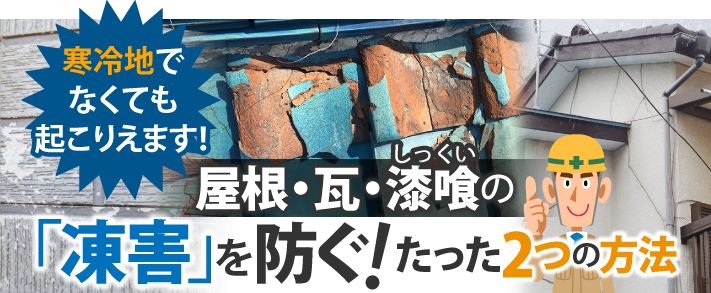

- 屋根・瓦・漆喰の凍害を防ぐ!たった2つの方法

屋根・瓦・漆喰の凍害を防ぐ!たった2つの方法

水が凍ることによって起こるのが凍害(凍て割れ)です。

建材に吸水された水はそこで凍ることによって、屋根瓦や漆喰、外壁などにクラックやひび割れを発生させます。それが繰り返されることによって、やがて建材は破壊されてしまうのです。

大切なお住まいを凍害から守る方法をご案内します。お住まいを長持ちさせるためにご参考にしてください。

建材に吸水された水はそこで凍ることによって、屋根瓦や漆喰、外壁などにクラックやひび割れを発生させます。それが繰り返されることによって、やがて建材は破壊されてしまうのです。

大切なお住まいを凍害から守る方法をご案内します。お住まいを長持ちさせるためにご参考にしてください。

【動画で確認「凍害への対処法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「凍害への対処法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

凍害が起こりえる条件

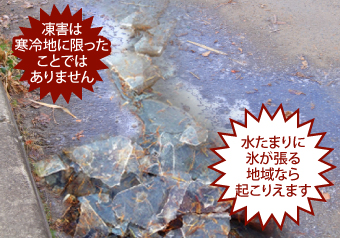

寒い地域では当然のこととして知られている「凍害」、これが比較的、温暖な地域でも起こりえることをご存知でしょうか。

例えば、外に設置されている水道が凍る目安は外気温がマイナス4℃以下とされています。しかし、風が強い地域ではマイナス1℃~マイナス2℃でも発生する可能性があるのです。

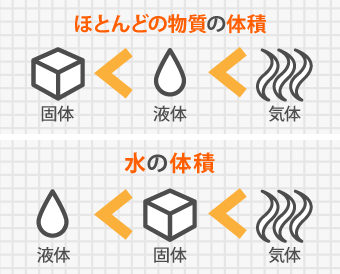

それは温度による物質の体積の違いにあります。

物質はどんなものも固体・液体・気体の状態があります。水も固体の状態では氷、液体では水、気体では水蒸気です。

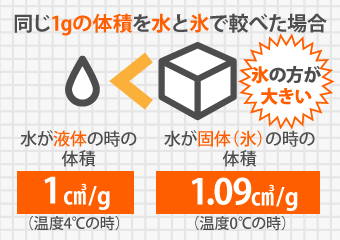

ほとんどの場合、物質の体積は固体<液体<気体となり、固体が一番小さく、気体が一番大きいのですが、水の場合は液体が一番小さく、気体が一番大きいのです。

水は凍ると体積が増える

気体の場合、流動性が大きく、圧縮もされます。液体の場合も流動性があるので体積が増えても隙間があればそちらへ逃げていきます。固体は圧縮も流動性もなく、その場で大きくなりますから、建材にかかる負担はかなりのものになります。

こうやって建材の隙間に入り込んだ水は氷になることにより、クラックやひび割れを発生させ、それを押し広げ、破壊していくのです。

余談ですが、このような性質を持つ液体は異常液体と呼ばれ、水の他、ケイ素、ゲルマニウム、ガリウム、ビスマスの計5種類しか存在しません。

実際に起こった凍害にはこんなものがあります

●瓦屋根の

漆喰が割れてしまった

漆喰が割れてしまった

●屋根全体の

瓦が欠けてしまった

瓦が欠けてしまった

●ブロック塀の

表面が崩れて剥がれだした

表面が崩れて剥がれだした

●外壁の表面が

剥がれてきてしまった

剥がれてきてしまった

●窯業系サイディングの

表面が崩れてきている

表面が崩れてきている

●外壁のクラックが

大きくなってきた

大きくなってきた

凍害が起こるメカニズムの詳細を解説!

JIS(日本工業規格)では各屋根材と外壁材についてそれぞれ吸水率が以下になるよう定めており、さまざまな試験を行っています。

主な屋根材・外壁材の吸水率

| 瓦 | 釉薬瓦 | 12%以下 |

| 無釉瓦 | 12%以下 | |

| いぶし瓦 | 15%以下 | |

| スレート(カラーベスト・コロニアル) | 28%以下 | |

| アスファルトシングル | 12%以下 | |

| 窯業系サイディング | 20%以下 | |

| 金 属 | な し | |

凍害対策に最適な屋根材

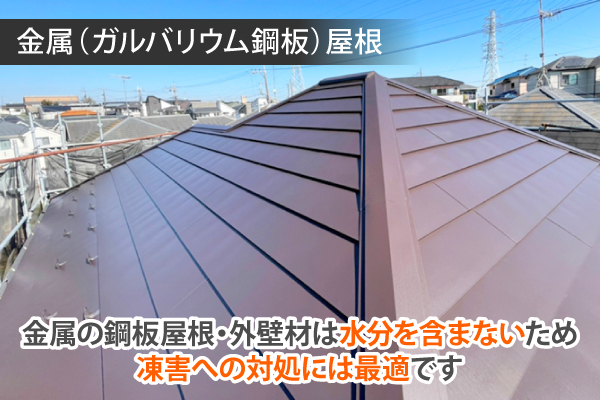

金属(ガルバリウム鋼板)屋根

水分を含んでいない建材は金属の鋼板しかありません。屋根カバーや屋根葺き替えではガルバリウムなどの金属屋根材を選択するのも一つの手です。

外壁の張り替えや外壁カバーでも金属製のものを選ぶのがお薦めです。

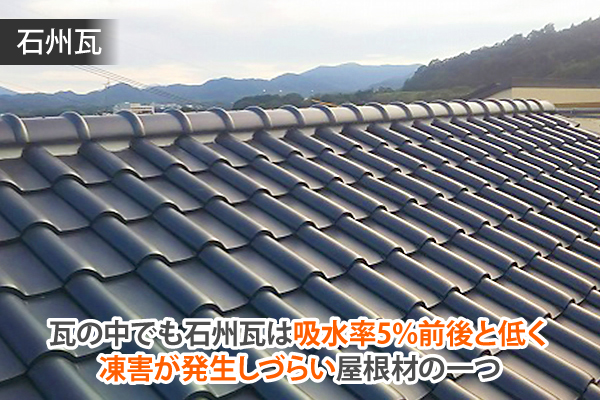

石州瓦

一般的に瓦は凍害が多いので、積雪地帯に向かないと言われていますが、実は豪雪地帯でも北陸地方になると瓦屋根が多く見られるのです。こちらは石州瓦と呼ばれるもので、吸水率が5%前後と低いため、極めて凍害がおきづらいのです。

瓦屋根にしたいという方はこういった吸水率の低い瓦をお薦めします。

屋根も外壁も塗装が必要なところは早めに塗り替えを行うことによって凍害を防げます。

窯業系サイディングの目地のシーリングは特に傷みが出やすく、水が染み込みやすい部分でもあるので、定期的に点検し、傷んでいるようなら補修をしてあげてください。

また、凍害の被害を受けてしまった場合は早めに補修することが大事です。

1.屋根塗装・外壁塗装で吸水を防ぐ

窯業系サイディングやモルタル外壁、ALC、コンクリートなども同様です。手で触ると塗料の粉が付くチョーキング現象などが発生したら、早めに塗り替えを行ってあげましょう。

防水性を回復させることで凍害を防ぐことができます。

2.ひび割れとクラックは冬前に補修する

寒い地方の方は中秋前に補修を終えておいた方がいいでしょう。

外壁のクラックは、シーリング材やモルタル等で補修します。

3.窯業系サイディングの目地とその周辺は定期点検と補修

シーリングは10年もたつと弾力を失い痩せてひび割れてくることがあります。シーリングが剥がれてしまえば、サイディングの断面があらわになります。

また、窯業系サイディングはこの目地の近くに釘で固定されていることが多いです。

釘の頭が露出していたり、ここが起点となってひび割れやクラックが発生していることもあります。念入りに見てあげてください。

外壁のシーリング補修やクラック補修は併せて塗装も行うことが多いです。

凍害が起こっていなくても、建材に水が染み込むのは防ぐべきです

水分を吸収すればその分、体積は増えますし、それが乾燥する時に体積が元に戻ります。このような湿乾伸縮を繰り返すと、伸縮に付いていけず表面の塗膜が割れたり、建材そのものが変形したり、反ったりします。

夜毎、氷点下になる地域ではすぐに凍害が起こり、割れてしまうでしょう。

防水性については常に気をつけないといけないのはどの地域でも同じなのです。

瓦の凍害

和瓦が凍害の被害に遭ったときは、多くの場合、屋根の葺き替えをご提案しています。

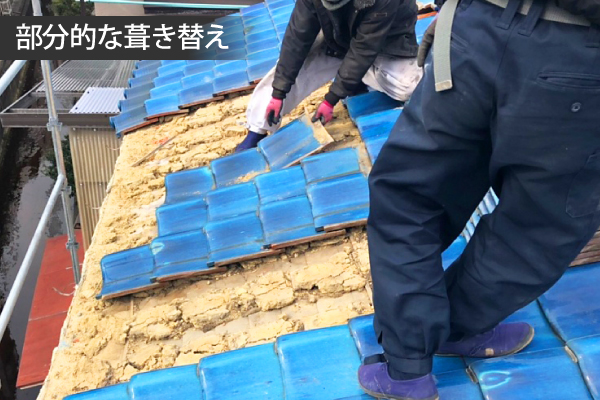

部分的な葺き替え

■修理事例

ケラバ付近の瓦を一部差し替え

ケラバ付近の瓦を一部差し替え

瓦を撤去後、下地として葺かれていた土も処分します。使える瓦はきれいに清掃し再利用します。雨漏りによって腐食を始めていた箇所を補強、その上から防水紙を敷きました。

屋根全体の葺き替え

■修理事例

雨漏りが発生している瓦屋根を金属屋根へ葺き替え

雨漏りが発生している瓦屋根を金属屋根へ葺き替え

<凍害の心配がない屋根材へ>

前述のとおり、金属(ガルバリウム鋼板)の屋根材なら凍害の心配はありません。和風住宅にもしっくりとはまります。

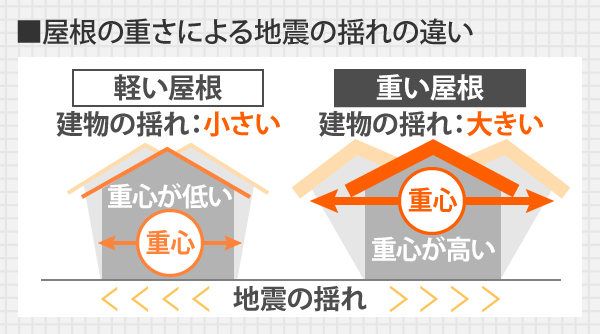

<屋根を軽くできる>

瓦の弱点はその重さです。特に、土を使った昔ながらの工法から葺き替えれば、屋根が大幅に軽くなりお住まいへの負担軽減、耐震面でも有利になります。

前述のとおり、金属(ガルバリウム鋼板)の屋根材なら凍害の心配はありません。和風住宅にもしっくりとはまります。

<屋根を軽くできる>

瓦の弱点はその重さです。特に、土を使った昔ながらの工法から葺き替えれば、屋根が大幅に軽くなりお住まいへの負担軽減、耐震面でも有利になります。

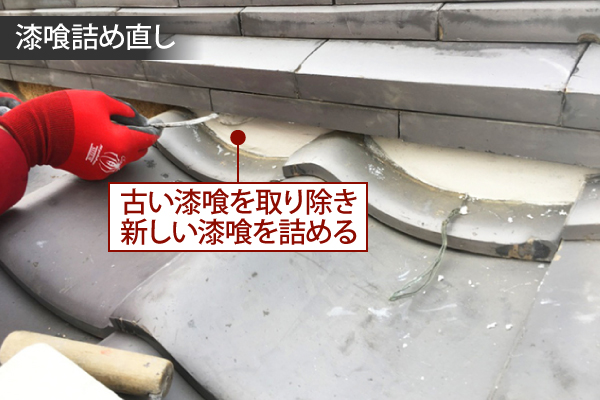

漆喰の凍害

漆喰詰め直し

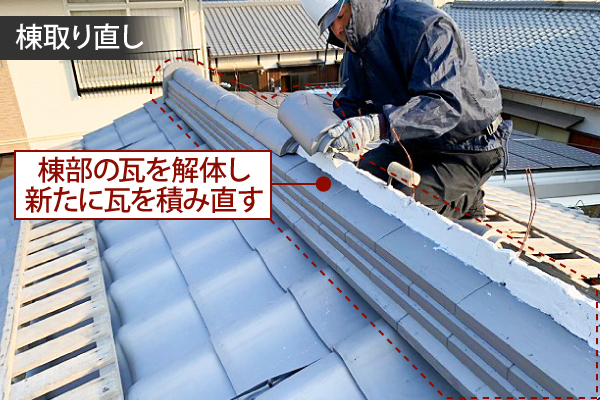

棟取り直し

棟の瓦を解体し、積み直すのが「棟取り直し(「棟積み直し)」です。

外壁の凍害

外壁のパターンもできる限り再現し、全体の塗り替えを行うことで防水性を復活させるとともに補修跡を目立たなくできます。

■修理事例

凍害にて爆裂を起こしたALC補修

凍害にて爆裂を起こしたALC補修

外壁塗装の前にコーキングで補修いたします。

凍害に関するメンテナンスや補修は、地域の気候をよく知る業者に依頼するのが安心です。

屋根やお住まいを長持ちさせたい方、屋根の不具合でお困りの方、リフォームをお考えの方も、まずはお問合せください!

凍害についてのまとめ

●特別に寒冷な地域でなくても、水溜りに氷が貼る地域なら凍害は起こり得ます

●凍害は建材に染みた水分が凍ることによって発生、氷は水よりも9%程度体積が大きいため、ひび割れやクラックを発生させます

●屋根の瓦やブロック塀、窯業系サイディング、ALCなどの外壁にひび割れを起こし、最終的には割れや剥離を誘発します

●吸水率が低い建材では凍る水分も少なくなるので凍害は起こりづらくなります

●金属は吸水率がほぼゼロ、石州瓦は5%前後なので凍害が起こりづらい建材です

●吸水を防ぐための塗り替えやクラック補修、シーリングの充填なども凍害の発生を防ぐ有効手段です