- HOME

- 屋根DIYは絶対NG?ホームセンターで材料が揃えられてもプロに依頼すべき理由とは

屋根DIYは絶対NG?ホームセンターで材料が揃えられてもプロに依頼すべき理由とは

確かにDIYは材料費や工事費を抑えられる利点がありますが、屋根工事は毎年転落事故が絶えません。

プロですら死亡事故を起こすのですから、一般の方には物凄くハードルが高いことなのです。

「応急処置だけだから」

「安く済ませたい」

と思われても、絶対に屋根に上ることはやめてください。

本ページでは、あくまでもDIYで扱える素材や手順、作業範囲を紹介すると同時に、高所作業の危険性、そして本格的な工事をプロに任せるべき理由までわかりやすく解説します。

屋根上での墜落・転落死亡事故は毎年発生

屋根の補修はお住まいを守るために欠かせない作業ですが、その一方で大きな危険が伴う高所作業でもあります。

費用を抑えられることからDIYに挑戦される方もいらっしゃいますが、安全性の確保や施工精度の面で専門業者の作業とは大きな差が生まれることを理解しておかなければなりません。

特に転落事故は命に関わる深刻な事態を招く恐れがあり、屋根工事のDIYには想像以上のリスクが潜んでいます。

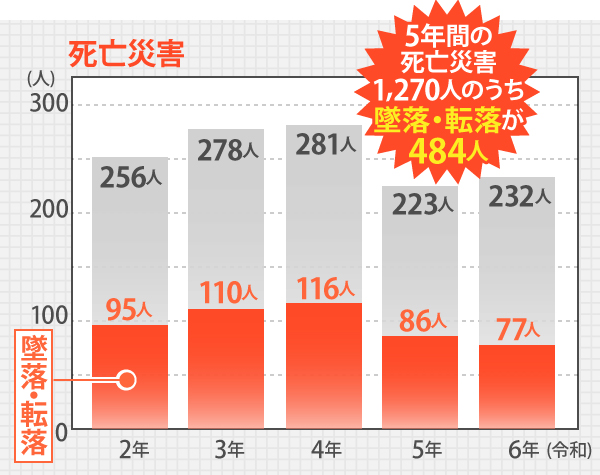

まずは建設業界で墜落・転落事故がどれだけ発生しているか、年度別に見てみましょう。

▼死亡災害

| 年度 | 死亡災害(人) | 墜落・転落が原因(人) |

|---|---|---|

| 令和2年 | 256 | 95 |

| 令和3年 | 278 | 110 |

| 令和4年 | 281 | 116 |

| 令和5年 | 223 | 86 |

| 令和6年 | 232 | 77 |

| 合計 | 1,270 | 484 |

参照元1:令和6年のおける労働災害発生状況(厚生労働省)

参照元2:令和5年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)

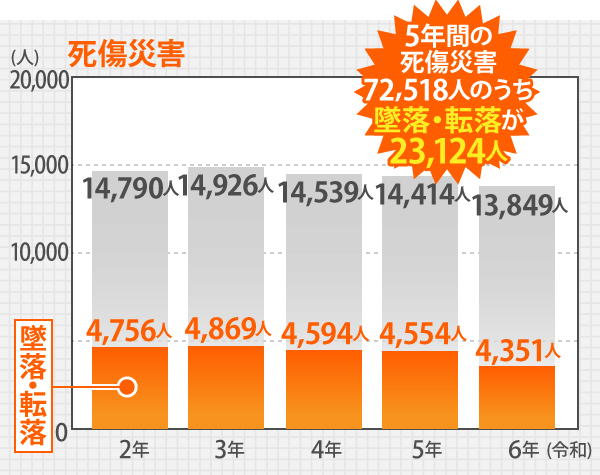

▼死傷災害

| 年度 | 死傷災害(人) | 墜落・転落が原因(人) |

|---|---|---|

| 令和2年 | 14,790 | 4,756 |

| 令和3年 | 14,926 | 4,869 |

| 令和4年 | 14,539 | 4,594 |

| 令和5年 | 14,414 | 4,554 |

| 令和6年 | 13,849 | 4,351 |

| 合計 | 72,518 | 23,124 |

参照元1:令和6年のおける労働災害発生状況(厚生労働省)

参照元2:令和5年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)

※厚生労働省 労働災害発生状況の分析から引用

建設業における労働災害で最も多いのは高所からの墜落・転落なのです。

令和2年から令和5年までの5年間で死亡災害1,270人、そのうち484人が墜落・転落で亡くなっているのです。

死傷災害は5年間で72,518人、そのうち23,124人が墜落・転落です。

これは、異常な数字です。

令和6年度のデータで考えると、毎日、日本のどこかの建設現場で10人以上が高所から落ちているということです。

突貫工事でもない限り、週に1~2日のお休みはあるでしょうから、平均すると1日に18人以上が高所から墜落や転落をしているのです。

この数字を素直に受け止めれば、屋根に上ってDIYをする気はなくなるはずです。

プロの方ですら高所は危険なのですから。

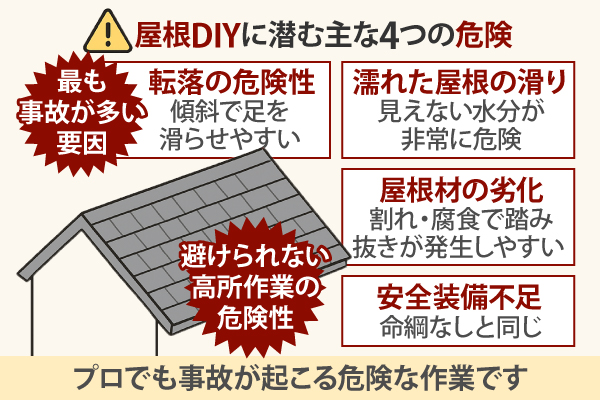

高所作業だからこそ避けられない危険性

屋根の上は平坦ではなく、勾配のある不安定な環境です。

プロの職人でさえ、足場の設置や安全帯の使用、ロープでの確保など、いくつもの安全対策を講じた上で作業を行っています。

それでも転落の危険が完全に消えるわけではありません。

一般の方が慣れない屋根上に上る場合、些細な判断ミスや足元の滑りが重大な事故につながってしまいます。

屋根材が濡れていたり、劣化して割れやすくなっていたりと、見た目では判断しづらい危険が潜んでいることも多く、想定外の事態が起こりやすい点も大きな問題です。

先ほどご紹介した労働安全に関する統計では、建築業の転落事故の中で傾斜面での転落が全体の約30%を占めています。

この数字からも、屋根の上に立つこと自体がどれほど危険を伴う行為なのかが分かりますね。

万が一DIYで屋根に上る場合は、安全帯やハーネス、滑りにくい靴、ヘルメットなどの保護具の着用は欠かせません。

知識不足が招く施工不良によるリスク

安全性だけでなく、屋根DIYは施工の精度面でも大きなリスクがあります。

屋根は建物を雨や風から守る要であり、構造や仕組みを理解しないまま工事を進めると、気付かないまま深刻なトラブルを抱えてしまうことがあります。

特に注意したいのが防水処理です。

少しの隙間や防水材の塗りムラがあるだけでも雨漏りが発生し、室内側の木材が腐食したり断熱材が湿気を含んだりと、家全体の寿命を大きく縮めてしまいます。

DIYで一時的に補修したつもりでも、時間の経過と共に劣化が進み、より状態を悪化させるケースも少なくありません。

その結果、後から専門業者に依頼した際に、当初より大掛かりで高額な工事が必要になることもあります。

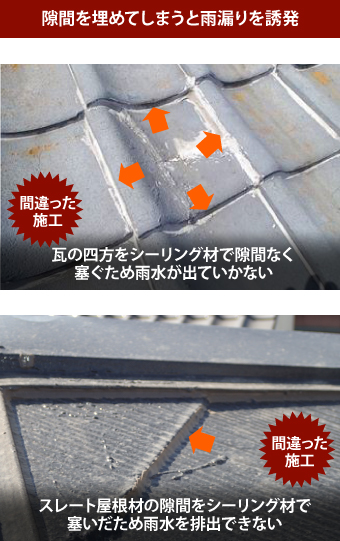

また、ありがちな誤解として「防水処理として埋めてはいけない隙間まで埋めてしまい、逆に雨漏りリスクを高めてしまっている」ような施工方法でDIYを行っている場合もあります。

さらに、施工方法が適切でなかった場合、自然災害などで屋根が損傷しても火災保険の補償が適用されない可能性が出てきます。

DIYによる施工不良が原因と判断されてしまうと、想定していた保険金手当が受けられなくなるため注意が必要です。

こうしたリスクを避けるためにも、まずは定期的な点検を行い問題の有無を早めに確認することが重要です。

1階の屋根でも死亡事故は発生します

屋根修理の状況とはかなり違いますが、屋根からの雪下ろし中に転落して死亡した方の60%は1階の屋根からというデータもあります。

生活習慣として冬の間は雪下ろしを行っている雪国の方々は、雪が降った屋根はとても滑りやすいことと、その危険性を熟知しているでしょう。

それでも、やはり事故は起こるものなのです。

DIYを行う場合、基本的には普通に立って無理なく手の届く範囲の高さまでにしておきましょう。

厚生労働省が定めた労働安全衛生規則第518条には次のようなに記載されています

事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

※厚生労働省 労働安全衛生規則より引用

マンションでのDIYは必ず事前確認を

近年ではマンションのベランダやバルコニーにDIYで簡易的な屋根を設置したいという方も増えているようです。

しかし、これらの場所は建物の共用部分にあたり、勝手に屋根を取り付けると規約違反となる可能性があります。

後々のトラブルを避けるためにも、管理組合の規約を必ず確認し、必要に応じて許可を得ることが大切です。

ホームセンターで部材が入手できるとしても、DIYが推奨されているわけではありません

ホームセンターでは、屋根の補修に使われるコーキング材や防水シートなどが購入できます。

こうした材料は、スレート屋根の小さなひび割れや欠けといったごく限られた損傷を補う際に使われることがあります。

これは本来、専門業者が行う作業です。

材料がホームセンターで手に入るからといって、一般の方が屋根の上で同様の作業を行うことは非常に危険です。

「ホームセンターで入手できる」=プロでなくともDIYで使用可能というイメージを持ってしまうと、「少しだけなら高所作業もチャレンジしてみるか…」という気の緩みが出やすくなるため注意してください。

特に急勾配の屋根に上ることは転落による重大事故につながる可能性が極めて高く、DIYとしては絶対におすすめできません。

専門業者のひび割れ補修方法

ひび割れの補修では、汚れを丁寧に取り除いたうえでコーキング材をひび割れ部分にしっかり注入し、表面を整えて仕上げます。

欠けが見られる場合は防水補修シートを重ねて貼り付け、雨水の流れを妨げないよう配慮しながら施工することもあります。

また、雨漏りや棟板金の浮きといったトラブルは、見えている部分をDIYで補修しても根本の解決にならない場合が多く、むしろ悪化させてしまう恐れがあります。

こうした症状が出ている場合は、必ず専門の業者に調査と補修を依頼してください。

DIYでは決して安全を確保できないため、無理をしない判断が何より重要です。

現在はネットでさまざまな情報を集められるようになりました。

DIYを趣味としている方で情報を発信していたり、動画を掲載している方も多くいます。

詳細な手順の説明とその画像や動画を見ていると、自分にもできそうな気分になってきても不思議ではありません。

物置などの屋根を葺いて、ブログで伝えている方もおられます。

見方によっては高所での作業をお勧めしているようなサイトもあります。

これらの発信されている情報は全て正しいのでしょうか。

中には明らかに間違っているものもあります。

企業ではなく、個人が発信しているものですから、そういった誤りがあってもおかしくはないのです。

転落の危険以外にDIYをお勧めしない理由1:材料選びも難しい

釘を抜いた穴などを塞いだり、ビスの頭に塗って周囲からの雨水の浸入を防ぐ目的で施工したりするシーリング材。

屋根工事には欠かせないものですが、シーリング材だけでシリコン系、変成シリコン、ウレタン系、アクリル系と4種類存在します。

また、1液型と2液型があり、2液型は撹拌機でかき混ぜてからでないと使用できません。

どこにシーリングを打つのかによって、最適なものを選ばなければならないのですが、変成シリコンはガラスや室内の水回り以外であれば適用範囲は広めの種類となっています。

ですが、使う場所によっては変成シリコンよりも優秀なものもあります。

業者は場所に合わせて常に最高の性能を発揮するものを使用しますが、DIYの場合はそうも言ってられないでしょう。

全ての材料を揃えるのはコストが高くなり、DIYの意味が半減してしまいます。

また材料によって使用期限もありますから、使い切らないうちに廃棄する可能性も出てきます。

転落の危険以外にDIYをお勧めしない理由2:自己流で間違った施工をしてしまう

先程も軽く触れた理由で、一番やってはいけないことがこれです。

お家のため、建物のためと思ってやったことに誤りがあり、逆に建物をダメにしてしまうことです。

よくあるのが雨漏りを止めるために屋根のさまざまな隙間をシーリングで埋めてしまうことです。

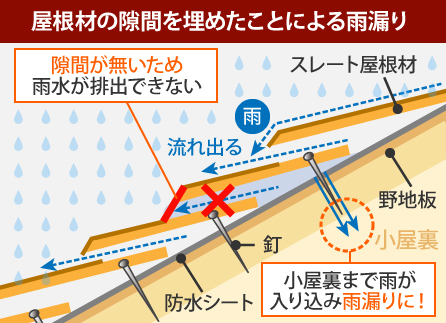

別の施工不良例になりますが、スレート屋根の重なり部分には通気や雨水を逃がすことが可能な隙間があります。

スレート屋根を屋根塗装する場合にはこういった隙間が塗料で詰まってしまうことがないようにタスペーサーという樹脂の小片を入れて、わざわざ隙間を確保します。

これらの隙間は湿気や雨水の排出のために絶対に必要なのです。

隙間を塞いだままにしてしまうと、逃げられなくなった雨水によって下地が劣化し、雨漏りにも発展していきます。

「隙間があるから雨水が入ってくる」ことは正しいのですが、「隙間がないと雨水が出ていかない」も正しいことなのです。

これらは屋根業者だから知っていることであって、そういったことを一般の方が知らなくても無理はありません。

DIYで間違った施工をしてしまった場合、その部分を直す工事と本当に必要な工事、間違った施工で悪化させてしまった部分を直す工事と本来の3倍以上の手間が掛かることもあります。

結果、より高額となってしまうこともあるのです。

屋根に使用される建材は専門性が高く、一般の販売店ではあまり取り揃えられているものではありません。

そのため、取り扱っているのは大型のホームセンターに限られるケースが多く、一般の方が自由に選べるほど種類が豊富というわけではないのです。

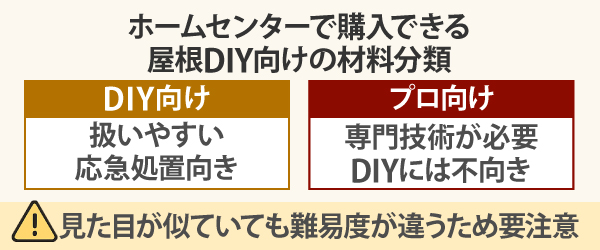

また、並んでいる屋根材の中にはDIY向けの扱いやすいものもあれば、施工には専門的な知識や技術が求められるプロ仕様のものも含まれており、用途や目的に応じて慎重な選択が必要です。

ここでは、あくまでも安全性を確保したうえで行う趣味レベルでのDIYで活用することを前提とした材料の特徴をお伝えしていきます。

比較的小規模なDIYに適した屋根材

テラス屋根や物置小屋の新設など、規模の小さな造作であれば、扱いやすさを理由に選ばれる屋根材があります。

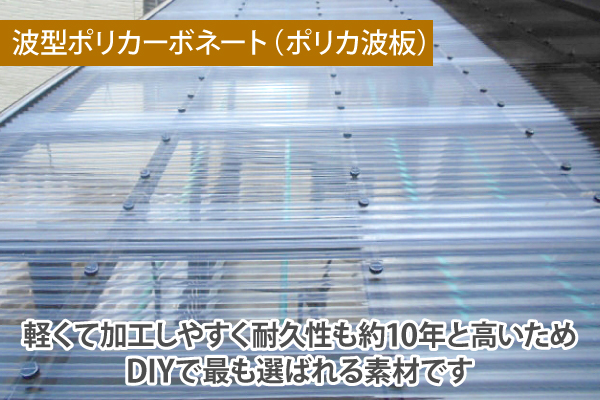

波型ポリカーボネート(ポリカ波板)

DIYでの屋根づくりにおいて、最も採用されることが多いのがポリカーボネート製の波板です。

軽く、加工しやすい点が大きな魅力で、寸法調整もしやすく、初めての方でも扱いやすい素材です。

塩化ビニール製と比べて耐久性が高く、おおよそ10年程度の耐用年数が期待できます。

テラスや簡易的な小屋など、比較的小規模な新設に向いています。

アスファルトシングル

海外ではDIY用として広く定着している屋根材で、シート状の柔らかい素材が特徴です。

ガラス繊維の基材をアスファルトで固めて作られており、カッターやはさみで手軽にカットできるため、初心者でも加工がしやすい点が魅力です。

また、表面が石粒仕上げになっており、塗装によるメンテナンスが不要といったメリットもあります。

部分的な補修であれば最も難易度が低い素材の一つとされ、DIYを検討される方に向いている屋根材です。

波型塩ビ(塩化ビニール製波板)

低価格で購入しやすく、軽量で扱いやすいことから根強い人気があるのが塩ビ波板です。

ただし、耐用年数は3~5年程度と短いため、長期間の使用を想定している場合はメンテナンスの回数が増える可能性があります。

初期費用は抑えられるものの、長期的な維持費を考えるとポリカ波板のほうが結果的にコストを抑えられるケースもあります。

ホームセンターで売っているけど…プロ向けの屋根材とは

ホームセンターで購入できる商品の中には、見た目が簡易的に見えても実際には高度な施工技術を必要とする屋根材もあります。

これらはDIYではなく、専門業者が扱うことを前提として売られています。

スレート(コロニアル・カラーベスト)

国内の戸建て住宅で広く利用されているスレートは、セメントを圧縮して作られた薄い板状の屋根材です。

厚みが5mmほどと繊細で、踏み方を誤ると割れてしまう恐れがあります。

そのため、屋根上での取り扱いには高度な注意が必要で、施工には専門的な知識が欠かせません。

ホームセンターで販売されているスレートは主にプロが購入することを想定したものであり、DIYでの取り扱いは非常に難しい素材となっています。

横葺き金属屋根(ガルバリウム鋼板など)

現在の屋根リフォームで多く採用されているガルバリウム鋼板などの金属屋根も、ホームセンターで手に入ることがあります。

耐久性が高く、サビにも強い優れた素材ですが、施工には専門工具と高い技術が必要です。

屋根材を必要な大きさに切断する際には電動工具や板金ばさみを使用します。

板金ばさみは手軽そうでDIY向きに思えますが、コツを掴まなければ非常に大変な作業となり、実際のところプロでなければ加工は難しいです。

また、切断面には防錆処理を施すなど細かな作業も求められます。

作業の手間や安全面を考えると、DIYよりもプロに依頼した方が結果としてスムーズで安心です。

プロでなければ対応できない高度な屋根工事がほとんど

屋根の葺き替えや下地補強といった大規模な施工では、専門的な知識と高度な技術が不可欠です。

特に葺き替え工事では既存屋根の撤去から新しい屋根材の施工、防水部分に至るまで複数の工程が絡み合うため、全体の構造理解と正確な施工手順が求められます。

例えば、瓦屋根からガルバリウム鋼板へ葺き替える場合、屋根材の交換だけでは済みません。

内部の野地板の状態を確認したり、雨漏りを防ぐためのルーフィング(防水シート)を適正に敷設したりと、建物の寿命に直結する工程が数多くあります。

特に防水処理は屋根全体の性能を左右する重要な部分で、施工が不十分だと雨水が屋内に入り込み、木材の腐朽や内部劣化を進めてしまいます。

また、雨漏りが起きている場合、屋根表面に症状が見えなくても内部では腐食が進んでいることが多く、どこに原因があるのか判断するのは非常に難しい作業です。

経験豊富な職人であれば、目には見えない損傷箇所を丁寧に探り、原因を正確に突き止めることが可能です。

DIYではどうしても限界があり、問題を根本から解決するのは難しいと言えます。

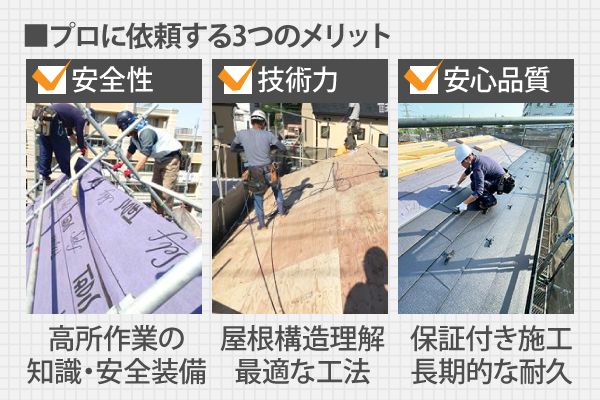

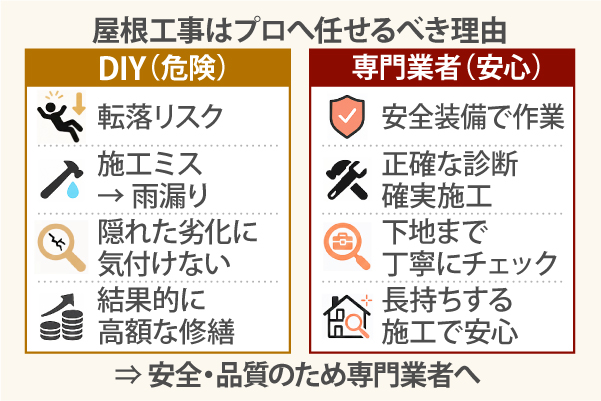

専門業者に依頼する大きなメリット

屋根工事をプロに依頼する最大の利点は、安全性と品質の両立です。

屋根作業は高所での作業が必須となり、落下事故のリスクは常につきまといます。

冒頭でご紹介した通り、プロであっても危険と隣り合わせの作業であり、適切な安全対策と経験が必要です。

ご自身が屋根に上がらずに済むという点だけでも、大きなメリットと言えるでしょう。

さらに、専門業者は屋根の構造に精通しているため、劣化の原因を見極めたうえで適切な工法を選択し、建物に合わせた施工ができます。

ガルバリウム鋼板のように技術を要する金属屋根の施工でも、高い技術力で安定した仕上がりを実現できます。

また、プロに依頼することで施工品質に対する裏付けと安心感が得られるのも大きなメリットです。

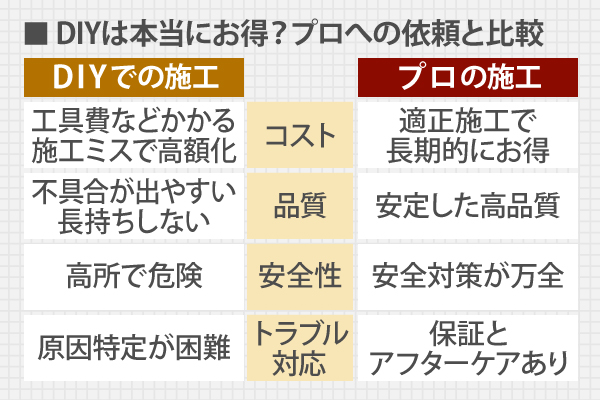

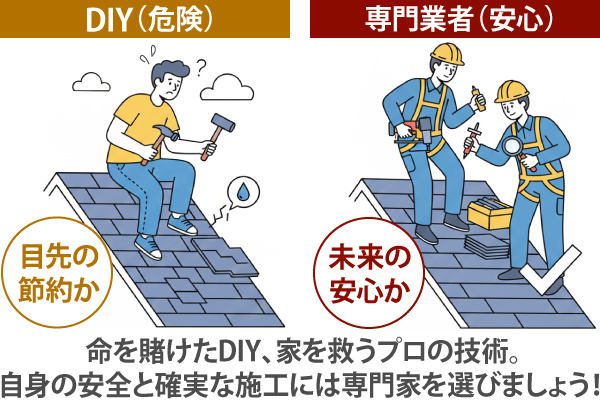

DIYとプロ施工:本当に節約になるのはどちら?

屋根のDIYは費用を抑えられるというイメージがありますが、実際にはそう単純ではありません。

材料費に加え、インパクトドライバーや安全装備などの購入が必要になるため、想像以上に初期費用がかかることも考える必要があります。

さらに、施工の手順を誤ったり、適した材料を選べなかったりすると、後から雨漏りが発生し、内部の補修に多額の費用がかかってしまうケースも珍しくありません。

結果として、DIYの方がトータルで高くついてしまうことが多いのです。

一方、専門業者に依頼する場合は初期費用こそ高く感じますが、適切な施工と保証が得られるため、長い目で見ればむしろコストパフォーマンスの高い選択となります。

プロだからこそできる正確な作業と長期的な安心は、費用以上の価値があると言えるでしょう。

信頼できる専門業者を選ぶためのポイント

屋根工事を依頼する際には、どの業者に任せるかが大変重要です。

納得できる施工を実現するためにも、以下の点を事前に確認しておくと安心です。

☑ 建設業許可など、必要な許認可を取得しているか

☑ 利用者の口コミが良いか、信頼を得られているか

これらに該当する業者であれば、相談から施工、アフターサポートに至るまで安心して任せることができます。

屋根の工事は建物全体の安全に直結するため、費用だけにとらわれず、信頼できる専門家の力を借りることが結果的にご家族の安心につながります。

そして、信頼と工事への安心感を培ってきたからこそ、私たち街の屋根やさんのサイトにはお客様の笑顔のお写真を豊富に掲載させていただいております。

例えば、同じ台風が来て、同じ地域の建物であっても、被害が大きかった家、被害が小さかった家、被害がほぼなかった家が存在します。

これはどういうことなのでしょうか。

立地や環境、さらには運といった要素も否定できないのですが、一番のポイントは定期的に点検し、適切なメンテナンスを行っていたか、そうでなかったかです。

屋根に上るのは大変危険ですので、ご自分で定期的に点検するわけにはいきません。

だからこそ私たち屋根の専門家にお任せください。

あらゆるところを徹底的に点検し、適切なアドバイスをさせていただきます。

街の屋根やさんは創業以来、墜落・転落事故ゼロを続けています!

もちろん、これから先も墜落・転落事故ゼロを目指していきます!

幸いにも私達は大きな事故という事故もなく、これまで点検と施工を続けてまいりました。

点検時や工事中の現場の安全管理などを徹底してきたからだと思います。

また、上ることが難しい急勾配な屋根、3階以上の建物などの点検に対応するため、ドローンでの屋根調査も導入しております。

これからも墜落・転落といった事故だけでなく、他の労働災害を起こさぬよう、引き続き徹底的に安全管理を行っています。

屋根のDIYは、材料費や人件費を抑えられるため、一見すると大きな節約につながるように思われます。

しかし実際には、そのメリット以上に見過ごせないリスクが存在します。

屋根の上での作業は常に危険と隣り合わせであり、慎重に安全対策を行っている専門業者であっても事故の発生を完全に防げるものではありません。

まして高所での作業に慣れていない方が取り組むとなると、転落による重大事故につながる危険性が非常に高くなります。

屋根DIYは命を賭して行うものではないという認識を持つことが大切です。

さらに、施工に必要な知識や経験が不足している場合、わずかな手順の誤りでも雨漏りや下地の腐食といった深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。

このような不具合は時間が経ってから表面化することが多く、結果的に大規模な修繕が必要となり、DIYのつもりが高額な出費を招いてしまうことも珍しくありません。

経験豊富な専門業者に依頼することが、ご自身の安全を守り、お住まいの長寿命化にもつながる最も適切な選択となります。