- HOME

- シート防水が施工された屋上(陸屋根)のメンテナンス方法

シート防水が施工された屋上(陸屋根)のメンテナンス方法

最終更新2024年3月11日

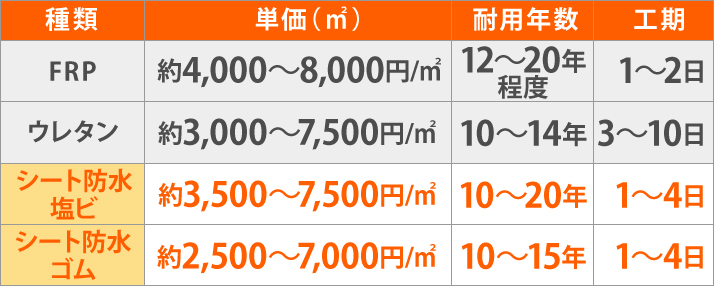

ゴムシート防水で10年~15年程度、塩ビシート防水であれば10年~20年程度の耐用年数が期待でき屋上防水で採用されることも多いシート防水。皆様のご自宅や所有されているマンション・建物の屋上(陸屋根)は前回の防水工事から何年経過されていますか?

屋上(陸屋根)防水のメンテナンスを怠ると建物内部への雨水の浸入のみならず、建物自体の弱体など深刻な被害を招くことになります。

・新築からメンテナンスをしていない

・屋上の様子が把握できていない

・屋上から雨漏りが起こっている

シート防水の劣化や適切なメンテナンス方法についてご紹介していますのでご参考にしてください。

【動画で確認「シート防水のメンテナンス方法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「シート防水のメンテナンス方法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

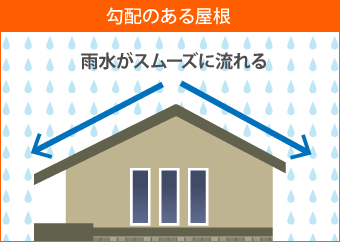

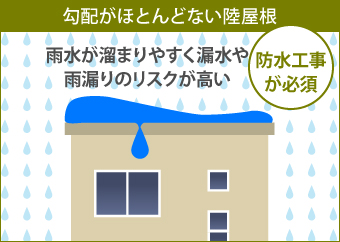

陸屋根には必須の防水工事

様々な形状のあるお住まいの屋根。どこよりも真っ先に雨を受け止める役割を担っています。多くの屋根は屋根自体に勾配を持ち、受け止めた雨を雨どいへと誘導し、雨水を適切に地上へ排水するような格好になっていますが多くのマンションや、戸建てにも採用されている「陸屋根」では感じることができるほどの勾配がほとんどありません。やはり頂点のある勾配のついた屋根と比較しても水が溜まりやすく、排水性が低いと言わざるをえません。結果、建物内部への漏水や雨漏りといったリスクが付き物です。そのため陸屋根には建物内部への漏水や雨漏りを防ぐために防水工事が必須となるのです。

防水工事は大きく分けてシート防水・アスファルト防水・塗膜防水の三種類

陸屋根に必要となる防水工事ですが、工事には大きく分けて三種類あります。

一つは塗膜防水です。

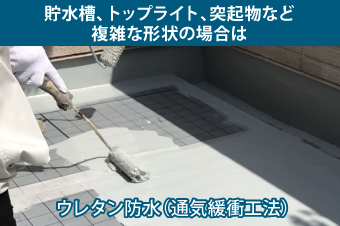

わかりやすく言うと液状の防水塗料を塗ることで防水の膜(防水層)を形成する防水工事です。ウレタン防水やFRP防水がこれに当たります。

ウレタン防水であればウレタン樹脂を、FRP防水であればポリエステル樹脂を塗布することによって防水層を形成しますが液体によって防水層が作られるため複雑な形状にも防水層を形成できるというメリットがあります。

わかりやすく言うと液状の防水塗料を塗ることで防水の膜(防水層)を形成する防水工事です。ウレタン防水やFRP防水がこれに当たります。

ウレタン防水であればウレタン樹脂を、FRP防水であればポリエステル樹脂を塗布することによって防水層を形成しますが液体によって防水層が作られるため複雑な形状にも防水層を形成できるというメリットがあります。

二つ目はアスファルト防水です。

屋根材の下地としても使用されるルーフィング(防水紙)と液状の溶解アスファルトで防水層を形成する防水方法でアスファルトの強度により耐用年数が長いのが特徴ではありますが、重量があるため建物を選ぶという側面があります。

屋根材の下地としても使用されるルーフィング(防水紙)と液状の溶解アスファルトで防水層を形成する防水方法でアスファルトの強度により耐用年数が長いのが特徴ではありますが、重量があるため建物を選ぶという側面があります。

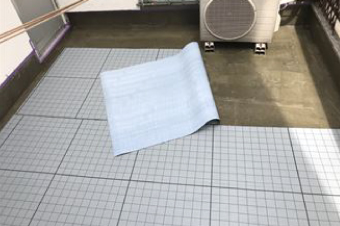

そして三つ目はゴムや塩ビ(塩化ビニール)でできた防水シートを下地に敷くことで防水層を作る防水方法です。

シート防水にはゴムや塩ビといったシートの違いや機械的固定工法や密着工法といった施工方法などがあります。

シート防水について詳細を見ていきましょう。

シート防水にはゴムや塩ビといったシートの違いや機械的固定工法や密着工法といった施工方法などがあります。

シート防水について詳細を見ていきましょう。

シート防水の施工方法や特徴についてみていきましょう!

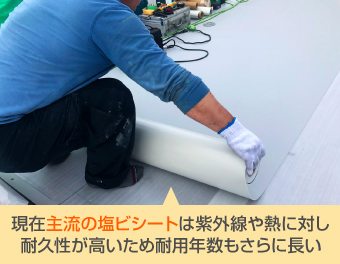

以前は工期が短く、安価なうえにシート自体が耐候性と伸縮性に優れているという点からシート防水と言えばゴムシート防水が主流でしたが塩ビシートと比較すると防水層が薄いために飛来物があった際の衝撃や鳥獣のいたずらなどで破れてしまうといったデメリットがあることに加え、塩ビシートと比較して耐候性で劣るといったことから現在では塩ビシート防水が主流となっています。

シート防水の施工方法

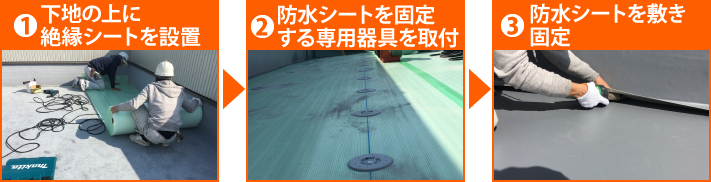

シート防水の施工方法は大きく分けて二つあります。

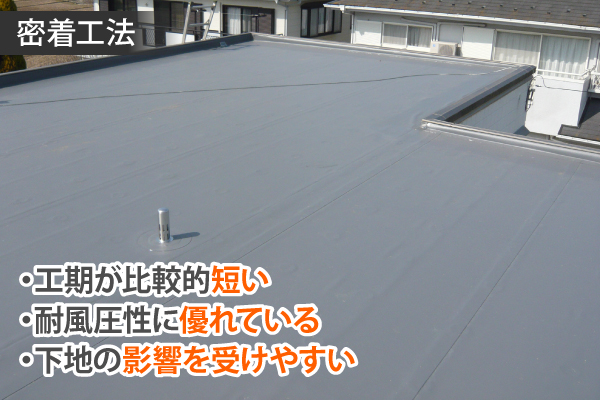

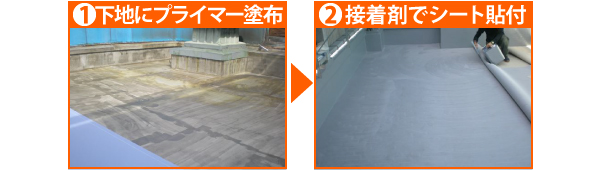

一つは接着材でシートの貼り付けを行う密着工法です。下地と防水シートに接着剤を塗布し、シートを直接下地に張り付ける工法で特別な施工器具が不要なため、工期が比較的短いというメリットや下地に直接貼り付けるため屋上といった場所においても耐風圧性に優れているというメリットがあります。しかしシート(防水層)が下地に直接貼り付けられ、密着しているため下地の影響を受けやすいという特徴があります。

例えば下地が割れてしまうような事態が起こった際に、貼り付けた防水シートも一緒に裂けてしまうといったことがあります。

一つは接着材でシートの貼り付けを行う密着工法です。下地と防水シートに接着剤を塗布し、シートを直接下地に張り付ける工法で特別な施工器具が不要なため、工期が比較的短いというメリットや下地に直接貼り付けるため屋上といった場所においても耐風圧性に優れているというメリットがあります。しかしシート(防水層)が下地に直接貼り付けられ、密着しているため下地の影響を受けやすいという特徴があります。

例えば下地が割れてしまうような事態が起こった際に、貼り付けた防水シートも一緒に裂けてしまうといったことがあります。

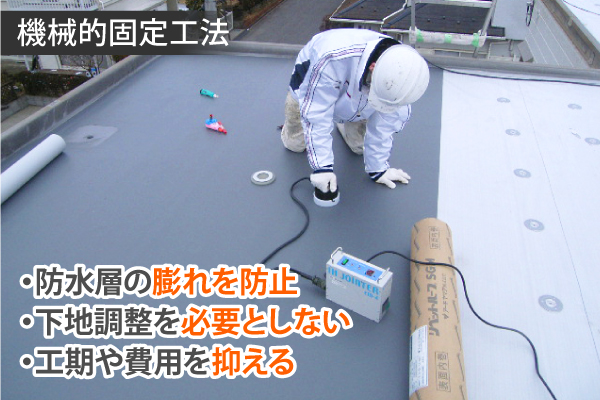

また下地に直接接着しないということから、下地の亀裂の傷み等の影響を受けることがほとんどなく、下地調整を必要としないまま施工ができる(突起物があるような場合は撤去が必要となります。また勾配に問題がある場合には勾配の調整が必要になります。)、既存防水材の撤去が不要といった点から工期や費用のかさみを抑えることができることも機械的固定工法のメリットと言えます。

ウレタンやFRP防水に機械的固定工法に相当する工法はあるの?

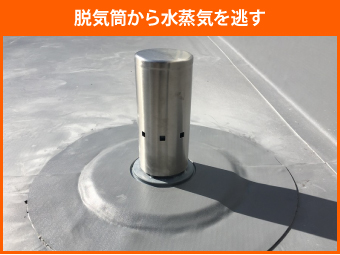

密着工法は工期や耐風圧性においてメリットがあることはすでに述べましたが、建物と密着しているため下地や躯体に含まれた水分や湿気の影響を大いに受けてしまいます。施工時に細心の注意を払っても、経年により建物が含んだ湿気の影響を受けて防水層が膨れてしまう、また膨れ等の伸縮に追従できず防水層が割れてしまった、裂けてしまったといったような工法上発生するデメリットがあります。このようなデメリットを解消するため機械的固定工法が誕生しました。

このような工法はシート防水に限らずウレタン防水やFRP防水といった塗膜防水でも存在します。お住まいにとって湿気対策、防水対策は大変重要であるため、ウレタン防水やFRP防水では密着工法に代わる通気緩衝工法(絶縁工法)という工法があります。

シート防水が抱えるリスクとメンテナンスのポイント

総じてシート防水は短工期・安価で施工できるというメリットがある上、現在主流の塩ビシートはゴムシートと比較しても紫外線や熱に対する耐久性が高いため耐用年数もさらに長いというメリットがあります。

しかし他の防水工事同様、将来何十年にもわたって防水性能を発揮し続けることはやはりできません。一般的にシート防水の耐用年数はゴムシート防水で10年~15年程度、塩ビシートであれば10年~20年程度です。自然環境の影響を全面で受け止め続けている屋根だからこそ、耐久性の高いシート防水と言えども劣化を免れることはできないのです。そのためリスクの早期発見と早期メンテナンスが建物の健康を維持するために大変重要となります。

そこでここではシート防水が抱えるリスクとメンテナンスのポイントを見ていきましょう。

そこでここではシート防水が抱えるリスクとメンテナンスのポイントを見ていきましょう。

シート防水においてなにが漏水や雨漏りのリスクとなるの?

言うまでもなく防水工事の目的は建物の防水性の向上です。雨水の浸入によって発生した雨漏りは室内へ入り込みクロスに染みを作り美観を損なうだけではなく、建物自体の躯体を腐食させ、崩壊させる危険性もあります。私たちのもとにも新築から10年以上経過し、劣化や不具合によって防水効果が切れ、雨漏りが始まってしまったと多くのご相談をいただきます。一体シート防水においては何が雨漏りのリスクとなりえるのでしょうか。

1.紫外線による経年劣化

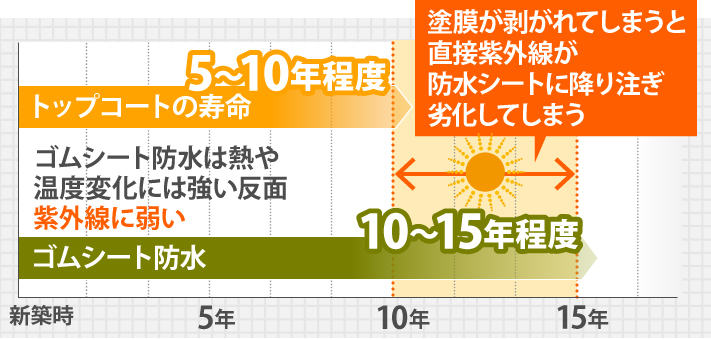

塩ビシートは紫外線や熱に対して高い耐久性を持ちますが、ゴムシートは熱や温度変化には強い反面、紫外線に弱いとされています。そういった意味では一日中紫外線を受け続ける屋上はゴムシート防水にとって大変過酷な環境です。劣化を防ぐために施工時にトップコートを塗布した場合でも、トップコート自体の寿命が5年~10年程度ですので塗膜が剥がれてしまえば直接紫外線が防水シートに降り注ぎ劣化を進めてしまいます。

塩ビシートは紫外線や熱に対して高い耐久性を持ちますが、ゴムシートは熱や温度変化には強い反面、紫外線に弱いとされています。そういった意味では一日中紫外線を受け続ける屋上はゴムシート防水にとって大変過酷な環境です。劣化を防ぐために施工時にトップコートを塗布した場合でも、トップコート自体の寿命が5年~10年程度ですので塗膜が剥がれてしまえば直接紫外線が防水シートに降り注ぎ劣化を進めてしまいます。

2.可塑剤の気化による塩ビシートの劣化

塩ビシートは素材である塩化ビニルに可塑剤を添加してシート状に加工されたものです。

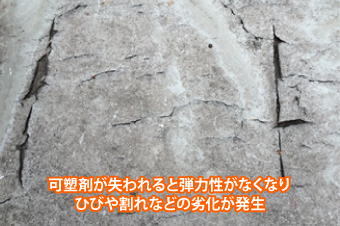

「可塑剤」とは材料に柔軟性を持たせ、加工しやすくするための物質で例えば輪ゴムや水道のホースなども可塑剤のおかげで柔軟に曲がったり、折れたり、伸びやすくしたりすることができています。しかし時間が経つことによりこの可塑剤が気化し、塩化ビニル本来の固さを取り戻してしまうことでひびや割れを発生させやすくしています。

「可塑剤」とは材料に柔軟性を持たせ、加工しやすくするための物質で例えば輪ゴムや水道のホースなども可塑剤のおかげで柔軟に曲がったり、折れたり、伸びやすくしたりすることができています。しかし時間が経つことによりこの可塑剤が気化し、塩化ビニル本来の固さを取り戻してしまうことでひびや割れを発生させやすくしています。

弾力性がなくなり、引っ張ると伸びずにちぎれてしまう輪ゴムを想像できる方もいらっしゃるでしょう。こちらも可塑剤が失われたことによる劣化なのです。

3.飛来物による衝撃や鳥害

シート防水に使用されるシートはゴムシートで1.2mm~2.0mm程度、塩ビシートで1.5mm~2.5mm程度の厚さしかありません。強風や台風時に飛来物や柵の倒壊など強い衝撃を受けることで防水層が破れてしまうことがあります。

特にゴムシートは防水層が薄いため鳥のくちばしによるついばみ等による破れといった鳥害も多くの現場で見かけます。

4.防水シートの結合部分(ラップ部分)

シート防水特有の弱点ともいえるのがシートの結合部分(ラップ部分)です。シート自体の防水力がどれだけ高くても結合部に不具合がでて隙間ができてしまえば防水性能は著しく低下してしまいます。

経年による接着力の低下やシートが収縮を繰り返すことで剥がれたといったような経年劣化が原因となることもあれば、施工時における接着剤の塗布量の不足やムラ、オープンタイムの過不足などが原因となることもあります。

経年による接着力の低下やシートが収縮を繰り返すことで剥がれたといったような経年劣化が原因となることもあれば、施工時における接着剤の塗布量の不足やムラ、オープンタイムの過不足などが原因となることもあります。

いずれにしても定期的な点検を行い、もし剥がれがあるようであれば即座に業者にメンテナンスを依頼するようにしましょう。

※オープンタイムとは接着剤を塗布してから実際貼り付けるまでの合間の待ち時間のことで、使用する接着剤に応じた適切なオープンタイムを確保しなければ本来の接着力が発揮されません。

※オープンタイムとは接着剤を塗布してから実際貼り付けるまでの合間の待ち時間のことで、使用する接着剤に応じた適切なオープンタイムを確保しなければ本来の接着力が発揮されません。

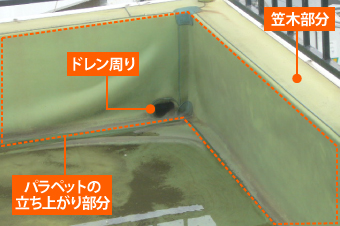

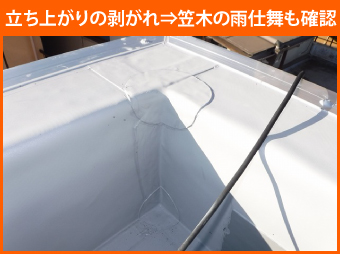

5.立ち上がり部分やドレン周りなどの防水シート端部分

シートを敷設するという施工方法である以上、必ずシートの端部分が存在します。上記結合部同様、このような部分は漏水のリスクとなりえます。

例えばパラペットの立ち上がり部分やドレン周りなどシートの末端部分は特に注意が必要です。点検時はシートの劣化のみならずシートの端部処理が適切に行われているか、パラペットの笠木部分や雨仕舞に不具合がないかなどもきちんと確認する必要があります。

例えばパラペットの立ち上がり部分やドレン周りなどシートの末端部分は特に注意が必要です。点検時はシートの劣化のみならずシートの端部処理が適切に行われているか、パラペットの笠木部分や雨仕舞に不具合がないかなどもきちんと確認する必要があります。

シート防水?塗膜防水?防水工事の見分け方

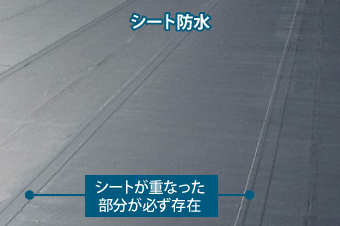

シート防水は塗膜防水と違い、複数枚のシートで防水層を形成します。そのためシートが重なった部分が必ず存在します。一方でウレタン防水やFRP防水は防水塗料を塗布するためシームレスな防水層である上、表面が滑らかなのが特徴です。

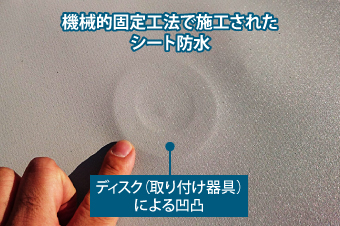

また機械的固定工法で施工されたシート防水はシートを熱融着させた際のディスク(取り付け器具)による凹凸が存在します。こういった特徴もシート防水と塗膜防水を見分けるポイントとなります。

また機械的固定工法で施工されたシート防水はシートを熱融着させた際のディスク(取り付け器具)による凹凸が存在します。こういった特徴もシート防水と塗膜防水を見分けるポイントとなります。

街の屋根やさんが現場で見たシート防水の実際の劣化

耐用年数がゴムシート防水で10年~15年程度、塩ビシートであれば10年~20年程度と比較的長いシート防水も時間の経過とともに様々な劣化や不具合が表面化してきます。これらはメンテナンス時期が来ていることを教えてくれており、建物の防水という点で決して見過ごしてはいけないサインです。実際にどのような不具合や劣化が発生するのか見ていきましょう。

1.シートの膨れ

2.シートの破れ

3.シート結合部や端部の剥がれ

剥がれ部分から雨水の浸入を許せば、当然シートの下は陽もあたらず風も吹き抜けませんから、雨水はシートの下で滞留し続けることになります。そのため下地は常に湿潤状態を維持し、下地やシート(機械的固定工法の場合は絶縁シートまでも)の接着面を傷め続けます。その結果、下地や接着面の劣化により、さらにシートの剥がれや浮きといった状態に発展してしまいます。わずかであったとしてもシートの剥がれは防水性、耐用年数などに直結する重大な問題です。シートの剥がれを見つけたら専門業者に早急に相談するようにしましょう。

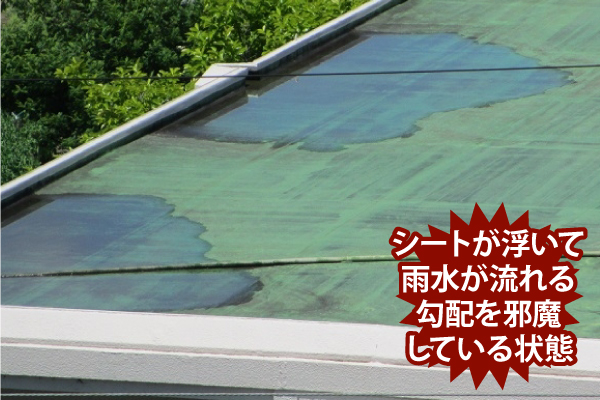

4.シートの浮き、めくれ

このような状態では下地に直接雨水が当たり、下地が水分を吸い込んでしまいます。当然雨漏りのリスクが高くなります。下地が雨水を受け止めすぐには室内にまで雨水が入り込むことはないとしても防水が全くなされていない状態ですので雨漏りまではカウントダウン状態に入っているといっても過言ではありません。

早急に新たな防水層を作るためのメンテナンスが必要となります。

5.水が溜まる

シートが浮いてしまっている状態であれば、下地との密着性を完全に失ってしまっている状態と言えます。既存のシートを剥がしたうえで新たな防水層を作る必要があると言えます。またドレンについては定期的な清掃をすることで詰まりを発生させないようにしましょう。

シートの膨れや剥がれ、破れについての対処法

雨漏りといった目に見える被害もなく部分的な小さな膨れや剥がれ、破れが見えるケースにおいては部分補修で解決できるケースがあります。

●膨れ

●破れ

●結合部や端部のシートの剥がれ

●トップコート塗布

既存防水シートがゴムシートでトップコートが塗布されている場合は前回使用した塗料にもよるが5年~10年でトップコート塗り替えが必要となる。

既存防水シートがゴムシートでトップコートが塗布されている場合は前回使用した塗料にもよるが5年~10年でトップコート塗り替えが必要となる。

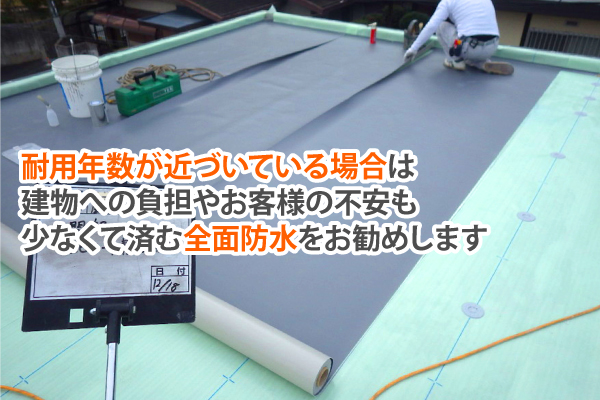

上記はシート防水の劣化による部分的な対処方法です。しかし不具合が出ているケースにおいては不具合箇所だけを見るといった近視眼的な視点ではなく現状の全体把握やメンテナンスサイクルを考慮したうえで部分補修か全体防水かを考える必要があります。

つまりある特定の箇所が劣化しているということは同様に他の箇所でも不具合が起こっていて雨水の浸入を許してしまっている可能性も否定できないということです。部分補修を繰り返すこともできますが、結局はいたちごっこになってしまい、最終的に全面防水を施すのであれば耐用年数が近づいているケースにおいては建物への負担はもちろんお客様の不安も少なくて済む全面防水をお勧めします。

つまりある特定の箇所が劣化しているということは同様に他の箇所でも不具合が起こっていて雨水の浸入を許してしまっている可能性も否定できないということです。部分補修を繰り返すこともできますが、結局はいたちごっこになってしまい、最終的に全面防水を施すのであれば耐用年数が近づいているケースにおいては建物への負担はもちろんお客様の不安も少なくて済む全面防水をお勧めします。

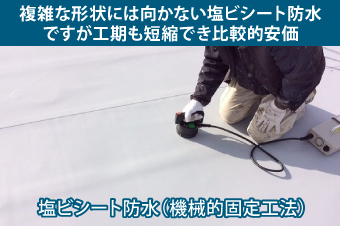

全面防水を施工するうえではどのような防水工事が適切か?

全面防水として考えられる方法としては「塩ビシート防水」「ウレタン防水」が一般的だと言えます。複雑な形状には向かない塩ビシート防水ですが機械的固定工法であれば既存防水層の状態に左右されることなく施工が可能なうえに廃材処理も不要なため工期も短縮でき比較的安価に施工できるというメリットがあります。

ただし貯水槽がある、トップライトがある、突起物があるなど障害物が多いような場合はウレタン防水による塗膜防水をお勧めします。いずれにしても塩ビシート防水であれば機械的固定工法、ウレタン防水であれば通気緩衝工法といった絶縁工法でお願いするようにしましょう。

ただし貯水槽がある、トップライトがある、突起物があるなど障害物が多いような場合はウレタン防水による塗膜防水をお勧めします。いずれにしても塩ビシート防水であれば機械的固定工法、ウレタン防水であれば通気緩衝工法といった絶縁工法でお願いするようにしましょう。

シート防水のメンテナンスをお考えの方は街の屋根やさんの無料点検をご活用ください

お住まいは私たちを過酷な自然環境から安全・安心して暮らしていくため守ってくれています。特に私たちの住む日本は3日に一度は雨が降ると言われている環境だからこそ、防水工事はお住まいにとってとりわけ重要度の高い工事と言えるのではないでしょうか。

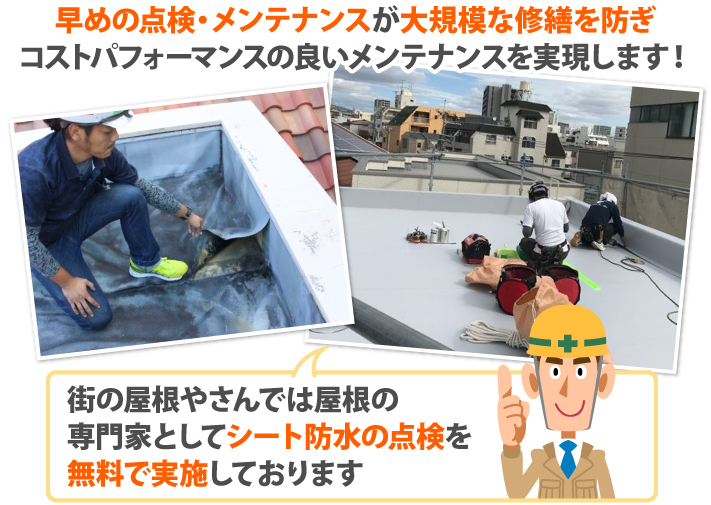

普段はなかなか見ることのないお住まいの建物の屋上だからこそご自身では気づかない劣化や不具合が潜んでいるものです。早めの点検・メンテナンスが大規模な修繕を防ぎ、コストパフォーマンスの良いメンテナンスを実現してくれます。

街の屋根やさんでは屋根の専門家としてシート防水の点検を無料で実施しております。「不安がある」「10年以上メンテナンスをしていない」という方はぜひ街の屋根やさんの無料点検をお申し込みください。

シート防水のメンテナンス施工事例

雨漏りを引き起こした陸屋根のゴムシート防水を塩ビシート防水機械固定的工法で改修

屋上のゴムシート防水層の破れ、めくれから防水効果を完全に失い雨漏りを引き起こしてしまった屋上の防水改修工事です。塩ビシート防水機械固定的工法でのメンテナンスの様子をご紹介します。

現地調査

被害箇所につながる屋上に案内していただきました。屋上は勾配のない陸屋根で、施工された既存防水層のゴムシートが完全にめくれ雨が下地に直接打ち付けられている状態です。シート自体も全体的に変色、破れが目立ちかなりの期間メンテナンスをされずに放置され続けてきたことが一目瞭然です。

納まりを見たところ以前メンテナンスをした際に改修用ドレンを通した影響で穴が小さくなってしまったことが考えられました。今回のメンテナンスでは排水改善も必要となります。

既存防水層の撤去

現状の施工はゴムシート防水密着工法でした。パラペット部分の防水層の端部はシートの剥がれを防止するためアルミ製の押さえ材でアルミアングルでシートが固定されていました。新しい防水層を作る上で不要なものとなりますので撤去していきます。

機械的固定工法のメリットは施工時に下地に左右されず、状態によっては既存防水層の撤去をしないまま施工できるという点ではあります。しかしあまりにも凹凸があっては適切な施工ができないため部分的に既存シートの撤去を行っていきます。

機械的固定工法にて施工

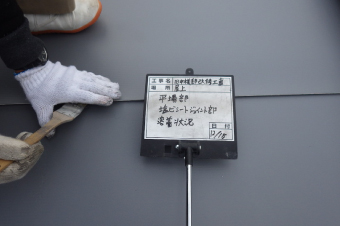

こちらは塩ビシートをパラペットの立ち上がり天端に融着させるための塩ビ鋼板です。機械的固定工法ではシートをボンドなどの接着剤で止めるのではなく専用の取り付け器具に熱融着で固定させていきます。

通気シートの敷設が完了したら、防水シートを固定するための塩ビ鋼板のディスクを固定していきます。通気シートを上から固定するとともに、ディスクがある位置が上に敷設する塩ビシートの固定箇所となります。こちらで防水層の下地が完成です。

排水性の悪い既存の排水口を改修していきます。既存の排水口に水が入り込まないように設置します。ドレン周りは水の滞留や、滞留した水が剥がれ部分から浸入してしまうなど雨漏りの原因となりやすい場所であるためドレン周りに固定した塩ビ鋼板に熱風気を使ってしっかりと熱融着で溶かしつけていきます。

防水層となる塩ビシートを通気シートの上に敷設し、シートの結合部や端部をこちらも熱によって融着させていきます。まずは溶着材を結合部、そしてシートの端部に塗布します。

屋上は直接太陽光を浴びる昼間と夜間では温度差が生じ、その温度によって伸縮を起こします。その際入隅や出隅などの角部分は伸縮によって引っ張られて特に破れやすいためコーナーパッチを施工することで強度を増します。こちらも溶着材を塗布し、熱融着させていきます。さらにシール材を塗布することでパッチを一体化させます。

下地に取り付けたディスクにもシートを固定していきます。熱融着には専用のディスクヒーターを使用します。シート結合部の融着同様、固定がしっかりなされていないと強風によるめくれなどにつながってしまいますのでしっかりとシートと一体化させていきます。

破れてしまったシート防水をウレタン防水でメンテナンス

ベランダのシート防水の劣化が原因によりキッチンに雨漏りが発生し、メンテナンスをご依頼をいただきました。機械的固定工法で施工されたシート防水をウレタン塗膜防水でメンテナンスした様子をご紹介します。

現地調査

被害箇所であるベランダを拝見させていただきました。シートの結合部分が黒くなっています。結合部に水が溜まっている証拠でもあります。剥がれが確認できたことからこちらから雨水が浸入し、結果的に雨漏りを引き起こしたと考えられます。またシートにも破れが確認でき、いたるところから雨水の浸入があったことがわかります。

既存防水層の撤去

施工するにあたり既存防水層の撤去を行います。カッターで使って剥がしていきます。シートを剥がしてみると防水シートの下は雨が降っていないのにも関わらず水分を含んだ状態でした。この状態だと天候に関係なくお住まいが24時間雨漏りのリスクにさらされているのと同じ状態です。

既存防水はシート防水の機械的固定工法で施工されていました。シートの下から通気シートが敷かれていますが、通気シートはあくまでも湿気の排出を担うもので防水効果を期待するものではありません。シートの劣化から雨水が浸入を続けることで通気シート・下地と劣化をどんどん進めてしまいます。こちらも新規防水層を形成するため撤去していきます。

以前の改修工事ではウレタン防水の上にシート防水を施していたようで、通気シートを剥がしたところウレタン防水密着工法で形成された防水層が顔を出しました。ウレタン塗膜の密着していない部分をカッターやカワスキを使って綺麗にしていきます。

以前のウレタン防水面にも大小さまざまな膨れが確認でき、それらを切ると水が染み出てくるような状態にありました。下地にクラックも確認することができます。いたるところにクラックも確認できましたが、これらが一番最初の雨漏りの原因となっていたと予測できます。

一日目の作業は最終的に下地調整材を塗布して終了しました。

一日目の作業は最終的に下地調整材を塗布して終了しました。

前回下地を剥がし、調整を行いましたがさらに乾いた状態で残って取り切れなかったウレタン塗膜を改めて剥がし綺麗にしていきます。新しい防水層を作った際に既存塗膜が浮いてきてしまう可能性もあるため塗膜を塗る下地を綺麗にするためのケレン作業は大変重要な作業となります。

ここからいよいよ防水工事が始まります。今回はウレタン防水の通気緩衝工法による施工です。まずは通気シートを敷設するために下地にプライマーを塗りこんでいきます。平場はもちろん立ち上がり部分など通気シートの接着性を高めるために重要となります。

プライマー塗布後、通気緩衝工法用の通気シートを敷設していきます。通気シートは水蒸気による防水膜の膨れを防ぐための役割をもちますが、さらにこちらのシートは防水性も持ち合わせています。敷設後は通気シートの端部にテープ処理を行います。

ドレン周りには改修用鉛ドレンを設置します。

通気シートの敷設が完了したら、立ち上がり部にメッシュ補強を加えた後、防水塗料で中塗りを行います。使用塗料はダイフレックスのDSカラー・ゼロです。立ち上がりだけでも数回の重ね塗りを行いました。

中塗りの防水層1層目が乾いたら、二層目のウレタン塗膜形成を行います。中塗り同様、平場、立ち上がり部と防水塗膜を仕上げていきます。塗膜防水のデメリットは塗料を塗っていくため塗料を乾かす時間が必要となり、一日に進めることのできる工程が限定されてしまうことですが、形状を選ばず施工できること、またシート防水のように雨漏りのリスクとなりえるような結合部が存在しないというメリットがあります。

工事最終日は仕上げのトップコートを塗布します。ウレタン防水の弱点は紫外線に弱いことです。そのため必ず防水層を保護するトップコートを塗らなくてはいけません。トップコートにも耐用年数があるため塗料に合わせた塗り替えを行うことでウレタン防水の耐用年数や性能を最大限生かしてあげることができます。

またベランダは床面だけではなく、手すり壁の笠木部分も雨漏りのリスクとなりえます。今回は取り換えといったメンテナンスを行うことはできませんでしたが点検時気になっていた笠木のコーキング補修、手すりの根本部分へのエポキシ樹脂注入をさせていただきました。

屋上(陸屋根)のシート防水のメンテナンスまとめ

●屋上(陸屋根)には漏水や雨漏りを防ぐための防水工事が必須です。

●防水工事は大きく分けてシート防水・塗膜防水・アスファルト防水の三種類があります。

●シート防水にはゴムシート防水と塩ビシート防水がありますが、現在は耐候性の高い塩ビシートを使用した塩ビシート防水が主流です。

●シート防水の施工方法にはシートを下地に貼り付ける密着工法とシートを下地から浮かせて施工する機械的固定工法があります。

●ウレタン防水やFRP防水においても密着工法に代わる通気緩衝工法という施工方法があります。

●シート防水の耐用年数はゴムシート防水で10年~15年程度、塩ビシートであれば10年~20年程度です。

●紫外線、可塑剤の気化、飛来物の衝撃や鳥害、防水シートの結合部分や端部分などシート防水が劣化や不具合を起こす要因や劣化を起こしやすい場所があります。

●シート防水か塗膜防水かはシートの結合部分の有無や機械定期固定工法でのシートの固定用ディスクの凹凸などで見極めることができます。

●シート防水の劣化には膨れや破れ、剥がれ、浮き、また雨水がたまるといった劣化や不具合が見られます。

●メンテナンスとしては膨れや剥がれに対して部分的に対処することも可能だが、耐用年数が近づいているケースにおいては部分的対処ではいたちごっこになることも多く全面防水がお勧め。

●全面防水であれば塩ビシート防水の機械的固定工法、ウレタン防水の通気緩衝工法といった絶縁工法が最適です。