- HOME

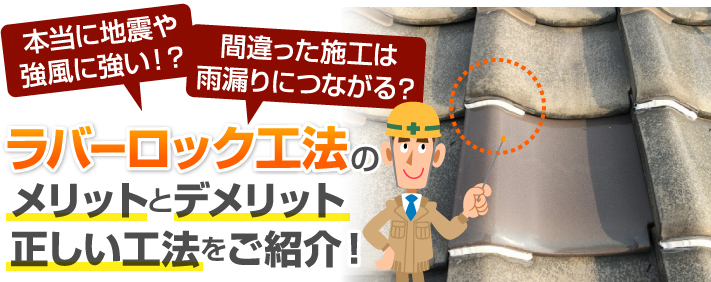

- 地震と強風に強くなる!?瓦屋根のラバーロック工法のメリットとデメリット

地震と強風に強くなる!?瓦屋根のラバーロック工法のメリットとデメリット

【動画で確認「ラバーロック工法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「ラバーロック工法」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

肯定と否定の賛否両論、瓦屋根のラバーロック工法

瓦屋根の改修方法の1つにラバーロック工法というものがあります。きっと今ラバーロック工法をお勧めされている方は「地震や強風で瓦がずれることがなくなる」という耐震や耐風への強化を大義名分として訪問販売業者から提案を受けているという方が多いことと思います。また「標準的な広さのお家であれば工期も約1日と短い」、「お値段もお安い」などとお手軽に不安を解消できる優れた工法としてお勧めされているかもしれません。

しかし、一方で世の中には頑なにラバーロック工法を否定する意見も存在します。屋根のリフォーム、修理方法には目的や予算に応じた様々な提案があることは間違いありませんが賛否両論のラバーロックについてはどうなのでしょうか。

現在、訪問業者などにラバーロック工法を勧められて迷っているという方はぜひ、お読みになって正しい知識を身に付けてください。まずはラバーロック工法がどのようなものかを理解することから始めたいと思います。

瓦屋根のラバーロック工法とは

ラバーロック工法は瓦屋根の改修方法としては新しいものではなく、むしろ古いものになります。筆者が子供の頃に見かけた記憶がありますから、数十年前には存在していたのではないでしょうか。

ラバーロック工法を簡単にご説明しますと、『瓦と瓦をシーリング材(コーキング材)などで接着し、動かなくする』ものです。例えば屋根面積が100平米の屋根の上には約1600枚ほどの瓦が乗っていますが、これら一枚一枚の瓦を接着することで、強風や地震ではずれてしまったり、落下することが少なくなるという理屈なのです。

地震後の様子をテレビ報道などで見ると瓦が落下した屋根などを見かけることも多いと思います。たまたま人が屋根の下にいたらと考えるとゾッとします。特に瓦屋根は他の屋根材と比較しても圧倒的に重く、地震の影響を大変受けやすい屋根と言えます。そういった事から地震のような自然災害から受けるリスクを減らすためにということでラバーロック工法を提案する業者が存在するわけです。

施工方法としては隣り合っている瓦の隙間にシーリング材を充填していくだけですから、実は屋根の上の危険性を除けば、DIYでも可能なレベルです。

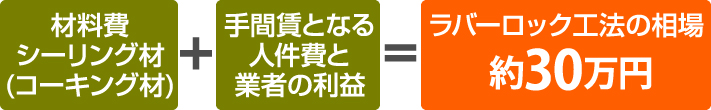

ラバーロック工法の相場

材料はシーリング材(コーキング材)のみ、施工には特別な技術も必要としませんから、それなりに低価格なのがラバーロック工法です。建坪30坪(約100㎡)の場合、シーリング材の材料費は約10万円程度です。

これに手間賃となる人件費と業者の利益が加わりますから、高くても約30万円といったところが相場になります。この30万円という数値をよく覚えておいてください。

建坪30坪(約100㎡)の場合

ラバーロック工法のメリット・デメリット

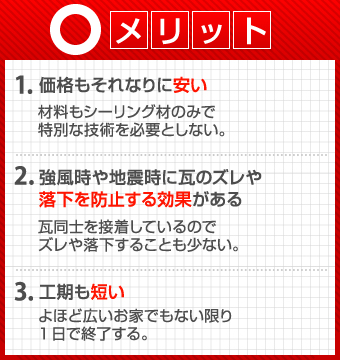

前述のようにラバーロック工法は材料もシーリング材のみで、特別な技術も必要ありません。価格も本格的な瓦屋根の改修方法に較べればお安く、屋根の上の危険性を除けば、お手軽な瓦屋根の改修方法と言えます。それなのに否定的な意見が多いのは何故なのか。ここではメリットとデメリットをご紹介します。

多少の地震や強風を防ぐということであれば他の耐震リフォームと比較してもお手軽・安価な工事だということがわかります。しかし大切なことはメリットを享受する上で発生するデメリットを理解しておくことです。

プレハブのような仮住まいとは違って大切なお家だからこそ、ラバーロックを行うことによるデメリットや想定されるリスク等についてもどうかご理解ください。では実際に見てみましょう。

ラバーロック工法のデメリットや発生するリスク

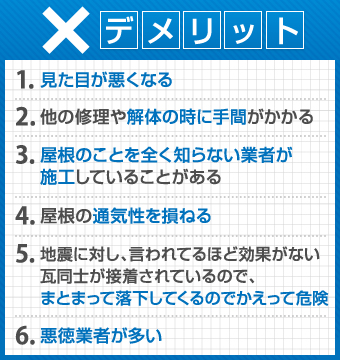

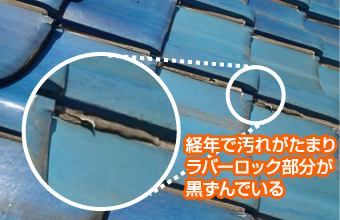

1.見た目が悪くなる

シーリング材には粘着性がありますから、経年で汚れが溜まっていきます。瓦屋根の色にもよるのですが、鮮やかな色ほど経年によって黒ずみが目立つようになってきます。

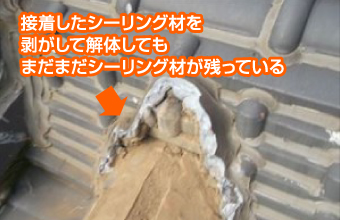

2.他の修理や解体の時に手間がかかる

瓦同士が接着されていますからそれを剥がさないと撤去や解体ができません。また、瓦の縁にシーリング材が残るので再利用も難しくなります。瓦の縁に残ったシーリング材を除去することは不可能ではないのですが、かなりの手間となります。

カッターなどの刃物で削ぎ落としていく方法もあるのですが、瓦に傷がつきますし、その傷から水分が染みて凍結すれば、凍害が発生します。時間や労力、凍害などのリスクを考えると、結局は新しい瓦を購入せざるえないのです。

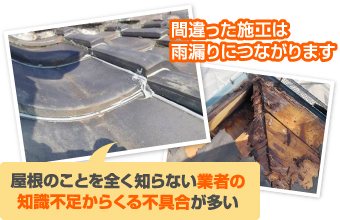

3.屋根のことを全く知らない業者が施工していることがある

特別な技術も必要としないので誰にでも施工できますが最低限の知識を持った業者でないと雨漏りなどの不具合を引き起こします。

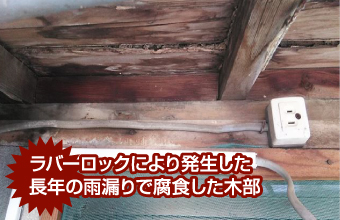

4.屋根の通気性を損ねる

ほとんどの屋根材は水蒸気などを逃がすために通気性を考えた設計がなされています。ラバーロック工法の場合、通気のための隙間を埋めてしまうので、通気性が悪くなり、下地にダメージを与えてしまうこともあります。

特に注意してほしいのが屋根の基本的な知識のない業者です。ラバーロック工法後、雨漏りがはじまったというケースは実に多いのです。

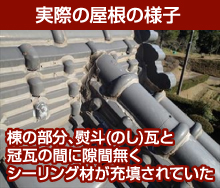

新たに熨斗(のし)瓦と冠瓦を購入し、棟瓦を取り直して再構築。通気性を確保でき、雨漏りとは無縁の屋根になった。

9段積みという格式の高い瓦屋根だけに瓦の購入費用をかなりのものとなり、結果的に高額となってしました。ラバーロック工法を行わなければ、このような無駄な出費は防げたはずである。

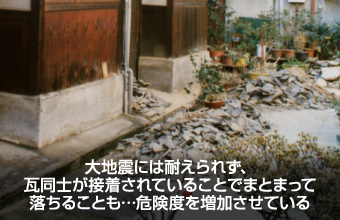

5.地震に対し、言われてるほど効果がない・瓦同士が接着されているので、まとまって落下してくるのでかえって危険

ある程度の強風や地震に対しては確かに有効です。大地震の時に瓦がどうやって落下するのかはその時の揺れ方によります。バラバラと数枚ずつ落下してくることもあれば、一気に落下してくることもあるでしょう。

ラバーロック工法の場合、瓦同士が接着されているため、落下してくるとしたら、まとまって落下してくることになります。一般的な100㎡のお家の場合、瓦の重さは6tに迫ります。それが一塊になって落ちてきたら… これは無人のマイクロバスが落下してくるのと同じです。

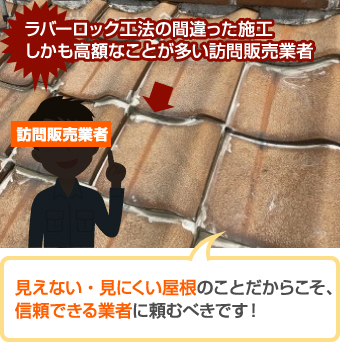

6.悪徳業者が多い

特別な技術も必要としないので誰にでも施工できることから、悪徳業者の格好の手口となりました。一般の方々はシーリング材の値段も知りませんし、屋根の工事費の価格ことも知りません。普通の家の大きさで100万円以上を請求する業者もいると聞きます。

前述のように屋根の基本的な知識のない業者が施工しますと、雨漏りがはじまってしまうケースもあるので、かえって高くつくこともあります。

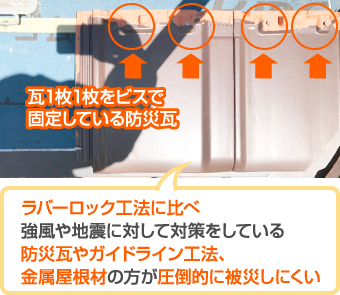

ラバーロック工法は価格も安く、強風時や地震時に瓦のズレや落下を防止する効果はありますが、それ以上にデメリットが多いのが実状です。「強風時に瓦がずれてしまうことが多く、年に何回も業者を呼んでおり、できるだけ簡易的な方法で解決したい」という方以外にはお薦めできません。10年、20年とこの先、地震や強風などの心配を少しでも減らして安心して何年もそのお家で暮らしていくなら、『金属屋根に葺きかえる』、『防災瓦に葺き替える』といった問題を根本的に解決できる屋根リフォームをした方がよいのです。

「あと数年しか住まないからラバーロックで凌ぎたい」という方はラバーロック工法の正しい施工方法を絶対に覚えておいてください。

先程も申しました通り、ラバーロック工法は正しく施工されないと雨漏りという重大な欠陥を引き起こします。しかしラバーロックが全て悪いというわけではなく、屋根や家の構造について正しい知識を持った上で施工するのであれば目的によって効果的な事もあるのです。

シーリング材で瓦を固定しつつ、通気性のための隙間を設ける正しい施工方法であれば無駄な雨漏りのリスクを抱える必要もありません。

ラバーロック工法を業者にご依頼するという方は絶対に「シーリングはどのように打ちますか」と聞くようにしましょう。「瓦の高くなった部分だけ一文字で打ちます」、または「瓦の高くなっている部分にL型で打ちます」と答える業者以外には絶対に頼まないでください。「地震と強風により強くするため、瓦の周囲、全てに打ちます」なんて答える業者は論外です。

ラバーロック工法の正しい施工方法1

雨水の流れる量の少ない瓦の山部分のみをシーリングで接着する

瓦の下の通気を確保しながら、なおかつ瓦を固定できる方法です。雨水の流れを妨げる部分も少ないので雨漏りを起こしにくい正しい施工方法です。接着部分が少なければ、大地震の際もシーリングが剥がれたり、裂けやすくなるので、瓦同士がまとまって落ちてくるリスクも減らせます。

ラバーロック工法の正しい施工方法2

雨水の流れる量の少ない瓦の山部分をL字型にシーリングで接着する

L字型にシーリングすることによって、縦と横の動きの両方に強くなります。季節によってさまざまな方向から強風が吹くといった場合に有効な施工です。こちらも接着部分が少なければ少ないほど、大地震の際もシーリングが剥がれたり、裂けやすくなるので、瓦同士がまとまって落ちてくるリスクも減らせます。

ラバーロック工法の正しい施工方法 棟部分

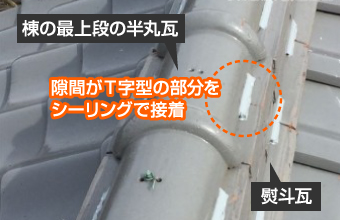

熨斗(のし)瓦の隙間のT字型になっている部分のみをシーリングで接着する

平らな熨斗(のし)瓦の交互に積んであり、その隙間がT字型になっている部分のみをシーリングで接着します。地震などで熨斗(のし)瓦が崩れる場合、一番下の部分から横倒しになることが多いので、どれだけ効果があるかは分かりませんが、強風でずれることは少なくなります。

ラバーロック工法の正しい施工方法 棟部分の最上段の半丸瓦

頂点の部分のみをシーリングで接着する

最上段の冠瓦は熨斗瓦と接している部分はその隙間が逆T字型になっている部分のみをシーリングで接着します。半丸瓦の上方は頂点のみを接着します。

隙間を残さず、シーリングで接着してしまう

そもそもこのような施工方法は論外です。瓦同士が重なり合ってできる隙間は瓦の下に入ってしまった雨水やその水蒸気を逃すために設けられています。よって、ここを塞いでしまうと必ずと言っていいほど、雨漏りに繋がるからです。「隙間を塞いでしまえば、雨水が入ってこなくなるので問題がなくなるのではないか」と考えがちですが、必ずどこからか雨水は浸入してきます。

また、寒暖の差によって結露も発生しますので、水蒸気を逃がすための隙間は必ず必要なのです。屋根の知識がない業者は隙間なく充填しまうこともあります。雨漏りだけでなく、小屋裏や室内にカビも発生しやすくなりますし、木材などを腐食させてしまうこともあります。絶対にやってはいけない施工です。

結局、耐震に効果はあるの?瓦屋根のラバーロック工法の本当の実力は

大地震には耐えられないというのが本当の実力です。現に2018年6月に発生した大阪府北部地震ではラバーロック工法が施工された屋根が被災したらしく、ブルーシートが掛かっていたという報告があります。

そもそも瓦同士が接着されていても、建物に瓦が固定されているわけではありませんから、落下してきてもおかしくないのです。しかも、瓦同士が接着されているから、まとまって落ちてきます。考えようによってはより危険度を増加させていると言っても過言ではないでしょう。

強風でよく瓦がずれてしまうことに対しては効果はあるでしょうが、屋根が飛散してしまうような台風や竜巻に対しては効果的な方法ではありません。

強風や地震に対して本格的な対策をしている防災瓦、防災瓦を使用して震度7・風速70mにも耐えられる施工であるガイドライン工法、屋根材自体が軽くて1つ1つをビス止めしている金属屋根材の方が圧倒的に被災しにくいことは間違いないのです。

防災瓦やガイドライン工法など瓦屋根の屋根材や施工方法は確実に進化しています。

その中で間違った施工方法だと雨漏りを起こしてしまう、それほど地震に強いわけではないラバーロック工法が否定されるのはある意味、当然とも言えるでしょう。

ガイドライン工法とは

2000年5月に改正された建築基準法に基づいた屋根の工法。

2000年5月以前の建築基準法では「屋根瓦は、軒及びケラバから2枚通りまでを1枚ごとに、銅線、鉄線、くぎ等で緊結し、又はこれと同等以上の効力を有する方法で、はがれ落ちないように葺くこと」とされていたが、2000年5月の改正では「屋根のふき材(中略)は風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない」に変更された。

東日本大震災の震度7にも耐え、各地域の基準となる風速にも耐えうることをガイドラインとしたことからガイドライン工法と呼ばれるようになった。動画サイトなどでは耐震実験動画なども公開されている。

※三州瓦オフィシャルサイトhttps://www.kawara.gr.jp/kawaraso/q1012.shtmlより引用

訪問販売業者にラバーロック工法を薦められたからという安易な理由ではダメ!

問題を根本的に解決する方法はラバーロック工法だけではない!

「できるだけ費用をかけず、地震や強風で瓦がずれたり、はずれたりすることを防ぎ、数年の間、瓦屋根を持たせたい」という目的であれば正しい施工方法に則ってラバーロック工法を行うことは悪いことではないでしょう。

ただし前述のようにお住まいの耐震性・耐風性を上げ、長く安心して暮らすお住まいに生まれ変わらせたいという事であれば科学的に証明されているように屋根材を葺き替えることで屋根の重量を軽くするリフォームや、ガイドライン工法によるリフォームなどを検討するべきです。要するにお客様が「何に不安を感じているのか」「将来的な事も含めてどうしたいのか」ということを考慮して正しいリフォーム方法を選択していただきたいのです。

そもそも訪問販売業者がしっかりとした屋根の知識を持っているかかなり疑問です。耐震や耐風に対しての知識を持っていないからこそ全ての隙間をシーリング材で塞いでしまうなんて間違った施工をしてしまうのです。

その上、お値段も超高額になる可能性もあります。間違った施工の上に高額、しかも、その後に雨漏り発生なんてことになったら、目も当てられません。見えない・見にくい屋根のことだからこそ、信頼できる業者に頼むべきです。

また、人生においてライフプランの変更はかなりの確率で発生します。「あと数年間しか住まない予定だったが、住み続けなければならなくなった」などの変更も充分にありえます。そういった場合に修理や解体に手間がかかるラバーロック工法はメリットはありません。

お客様がラバーロック工法を望まれる場合、街の屋根やさんではメリットとデメリット、アフターメンテナンスのことまでをしっかりとお伝えしております。

街の屋根やさんには訪問販売業者の営業を受けたが「本当に正しい提案を受けているのか」「冷静に考えてみるとおかしい点がある」などご相談を受けることがたびたびあります。

もし改めて屋根の点検をしてほしい、今受けている提案が正しいかどうかアドバイスが欲しいという方はご遠慮なく街の屋根やさんにご相談ください。

ラバーロック工法の実際の施工事例

ラバーロックされた瓦屋根を棟の取り直しと部分的な葺き直しで雨漏り解消

ラバーロックされた瓦屋根から雨漏りが発生。棟の取り直しと部分的な葺き直して雨漏り解消を致しました。雨漏りはもちろんですが、シーリングで固定されてしまった瓦を取り外すという点でも大変手間がかかってしまうのがラバーロック工法のデメリットです。

天井に雨染みが出来て以来、いろいろな業者にお問い合わせし、調査をしてもらったそうですが、雨染みは拡がるずかりで改善は見られないとのことでした。天井の雨染みから雨漏りしているのは確実です。屋根の専門家である私達がその雨漏りの原因を突き止め、確実に止めて見せます。

点検の様子

いきなりですが、リフォーム業者泣かせの建物です。建物が減築と増築を繰り返しているらしく、複雑な取り合いになっています。お施主様にお話を聞くと、両親がお亡くなりなってからこのお家を継いだそうで、それまでは別々に暮らしていたそうです。リフォームをやっていると聞いたことはあるが、詳細までは分からないとのことでした。

天井に雨染みができ、クロスも剥がれかけています。大雨が降るたびに雨染みは拡がり、クロスの剥がれも拡がってきているということです。

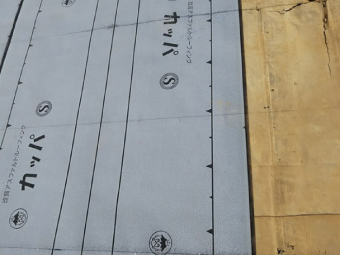

雨染みが出来ているちょうど真上あたりになります。ラバーロック工法がなされています。不思議なのは写真手前のの屋根の面にはラバーロックされており、写真奥の面には全くそれが見当たりません。お施主様にお聞きしますと、業者に「強風があたるこちらの面だけでもラバーロックしておいた方がよい」といわれ、数年前に行ったそうでした。L字型にと一文字型にシーリングされている部分があります。棟は風の影響を強く受けるのでシーリングの量も多くなっています。

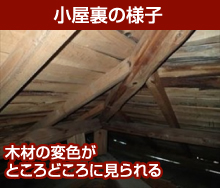

小屋裏も点検したところ、雨染みが出来ているちょうど真上から雨水が浸入しているのは間違いありません。お客様はできるだけ必要を抑えたいということで、棟の取り直しの屋根のラバーロックされていない面の部分的な葺き直しを行うこととなりました。

棟の取り直し・屋根葺き直し

1.棟の解体とこれまでの瓦の撤去

棟の解体と屋根を葺き直す面の瓦の撤去を行います。どちらの瓦も再利用するので、丁寧に扱わなくてはなりません。再利用する瓦のシーリングは撤去します。

棟の取り直し・屋根葺き直し

2.防水紙の敷設と瓦桟の設置

これまでの防水紙の上に新しい防水紙を敷設します。瓦を固定する瓦桟も設置します。防水紙に裂け目ができいました。これでは雨漏りしてしまいます。ここから入った雨水が天井に染みをつくっていたのでしょう。

棟の取り直し・屋根葺き直し

3.瓦の葺き直し

新たに敷設した防水紙と取り付けた瓦桟の上にこれまでの瓦を戻して、屋根の葺き直しを行います。これまでの葺き土や長年溜まっていた砂や土埃で瓦が汚れてしまっているので、こちらは竣工時に清掃します。

なんばんを使用し、棟に熨斗(のし)瓦を積み上げていきます。このなんばんは葺き土の代わりにもなるし、漆喰の代わりにもなるという大変優れた製品です。吸水率も低い上に従来の漆喰よりも軽いという特徴があります。この上に冠瓦被せ、銅線で固定すれば完成です。

屋根の葺き直し竣工

瓦屋根のラバーロック工法のまとめ

●シーリング(コーキング)材で瓦同士を接着させるのがラバーロック工法です

●シーリングのためにその後の他の修理に手間がかかったり、瓦の再利用が難しくなります

●ラバーロック工法は正しい施工でないと雨漏りなどを招く危険性があります

●大地震の場合、瓦がまとまって落下してくる可能性があるので危険です

●訪問販売業者がラバーロック工法を勧めてきたら断りましょう